Recuerdos de un lector precoz

.

Hace unos días decidí asistir por enésima vez a la lectura de un pregón de una Feria del Libro. En el viejo edificio de la Biblioteca Pública Municipal, ahora mal llamada Casa de la Cultura, entré en una estancia en cuya puerta un pomposo letrero avisaba: Sala de Usos Múltiples. Al traspasar la puerta pensé: he aquí una sala que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.

Tomé asiento en una butaca más incómoda que las sillas plegables del Teatro Chino de Manolita Chen; una de esas butacas que fabrican con el sano propósito de que el público no se quede dormido. Removí mi trasero unas cuantas veces, hasta alcanzar su correcta conjunción con los listones y me dispuse a prestar una cortés atención a lo que tuviera que decirme el pregonero.

Tras los consabidos saludos de agradecimiento a las personas que le habían dispensado tan alto honor, el pregonero inició una retahíla de argumentos con los que pretendía convencer a la docena de asistentes de los placeres de la lectura, de sus beneficios para la salud intelectual de los lectores e, incluso, de su valor terapéutico en la prevención de dolencias como el mal de Alzheimer.

Toda su argumentación sonaba como algo déjà vu por lo que, pese a mis buenas intenciones, muy pronto perdí el hilo del discurso. Lo primero que se me ocurrió pensar fue que las pocas personas que suelen acudir a un acto de esta naturaleza no necesitan ser convencidas de la bondad de los libros, ni de la utilidad de su lectura. Por otra parte, hacía pocos días que había terminado de leer el libro de Alberto Manguel “Una historia de la lectura”. Su ídem –es decir su lectura- me había llevado a la conclusión de que, en el futuro, resultaría muy difícil que alguien pudiese añadir algo original sobre los libros y sus lectores.

Tras un par de intentos renuncié a mantener mi atención en el discurso. Mi pensamiento comenzó a divagar; y dado que a medida que envejecemos regresamos con frecuencia a nuestra infancia, me hallé de pronto rememorando mi más temprana relación con los libros. Con sorprendente nitidez los recuerdos se agolparon en mi memoria, como escolares en la puerta de salida del colegio.

Para que no cayeran en el pozo del olvido –como canta el bolero-, saqué una libretita que siempre llevo encima para recordar los encargos de mi sufrida esposa y, simulando tomar apuntes, fui anotándolos con la intención de conservarlos por escrito, con la esperanza de que algún día uno de mis nietos sienta curiosidad por leer los papeles del abuelo.

Será necesario retroceder en el tiempo. Sólo se trata de unas cuantas décadas; pero las transformaciones sufridas por nuestra sociedad a lo largo de estos años han sido tan profundas que a los más jóvenes mi relato les parecerá de ciencia ficción.

En una época, no tan lejana, en la que no existía la televisión, ni los ordenadores, ni los teléfonos portátiles, ni otros artilugios infernales con los que distraen sus ocios los jóvenes de nuestros días, los libros eran los únicos instrumentos de aprendizaje, así como la mejor forma de distraer el espíritu en los ratos de ocio. Creo que la comparación de aquella época con la actual resultará instructiva e interesante.

.

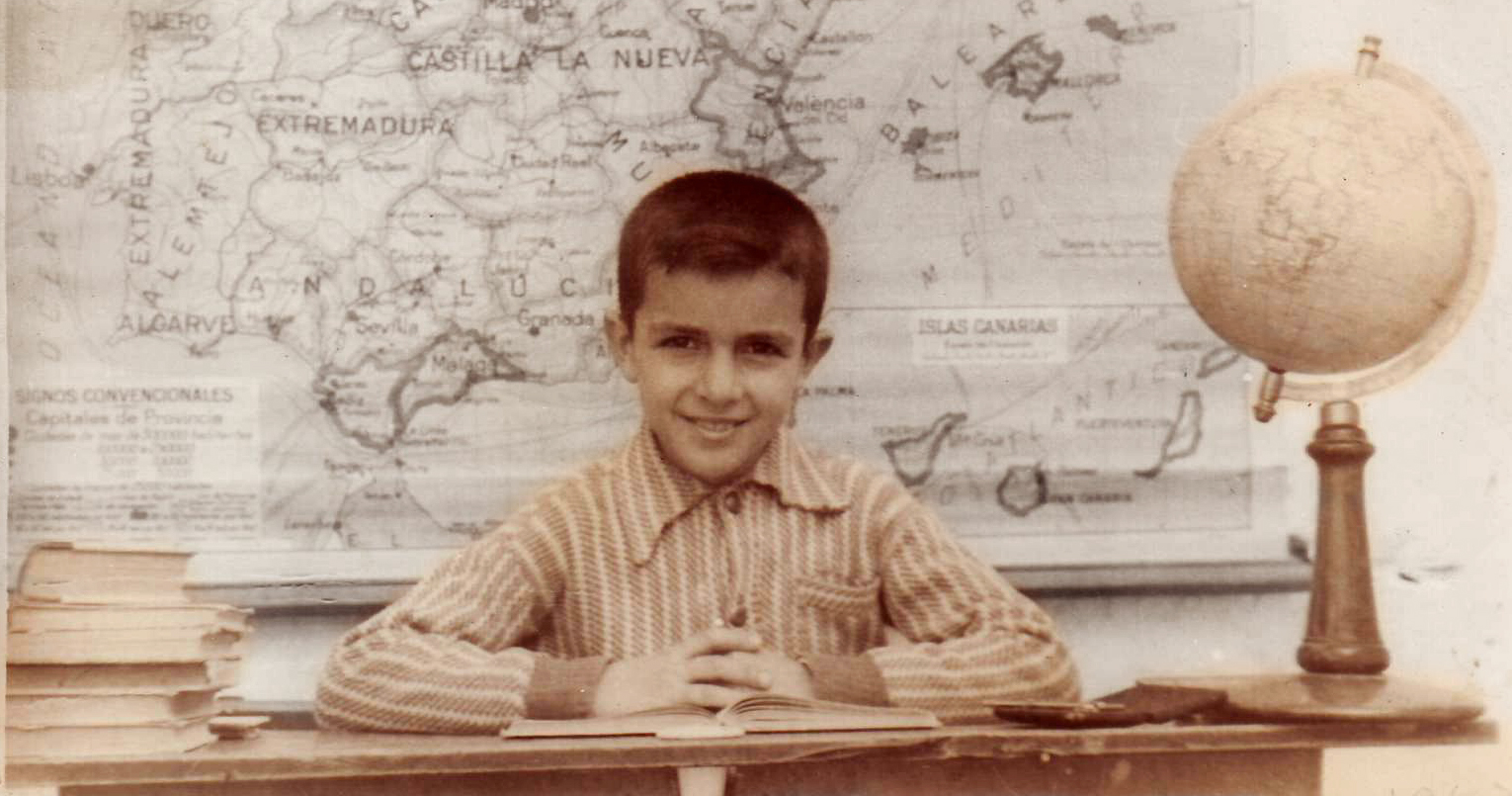

No recuerdo con precisión cuándo aprendí a leer. Sé que fui un lector precoz, ya que cuando ingresé oficialmente en la escuela primaria con seis años cumplidos ya leía con fluidez las tres primeras cartillas, e incluso me atrevía con algunos textos más complejos.

No pretendo presumir de esta precocidad, ya que disponía de un maestro las veinticuatro horas de cada día. Mi padre, de profesión Maestro Nacional, descendía de una familia en la que el que no era escribano era sacerdote, o maestro de primeras letras.

Esta tradición familiar le había llevado a la firme convicción de que la mejor herencia que podía legar a sus numerosos hijos, varones y hembras, era proporcionarles una sólida formación a través del estudio. Y para estudiar había que leer, y comprender lo que se leía.

Así que en la casa familiar se leía mucho, se hacían lecturas colectivas e incluso competíamos en concursos en los que el vencedor recibía su correspondiente premio, aunque éste no superase un real de níquel con el yugo y las flechas y su agujero en el centro.

Recuerdo unas Navidades en las que mi padre, con gran sacrificio, compró una caja de dulces de Estepa, un producto casi desconocido en los pueblos de la Serranía por aquel entonces. Pero antes de repartirlos puso una condición: si rimabas un pareado, te obsequiaba con un polvorón; y si lograbas componer una redondilla, aunque fuese con rima asonante, ganabas un polvorón y un mantecado. Su intención era buena; pero aquel concurso hizo chirriar las relaciones entre los hermanos, porque unos tenían más inspiración poética que otros y, por lo tanto, comieron más polvorones.

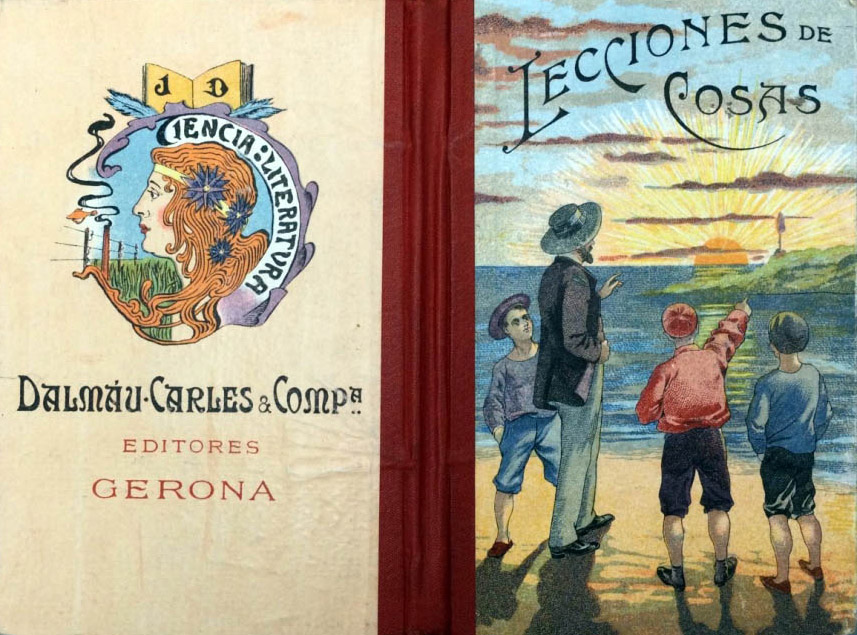

En la escuela, una vez que leíamos de corrido las cartillas y el “Catón” pasábamos a los libros de lectura. Recuerdo algunos títulos: “Nosotros”, “Lecciones de Cosas”, “Grandezas Imperiales”, etc. Eran libros pensados para perfeccionar la técnica de la lectura y, al mismo tiempo, proporcionar una información básica sobre temas muy variados.

.

De cada título había diez o doce ejemplares, colocados en las baldas de un viejo armario. Cada jornada un alumno se encargaba de distribuirlos entre sus compañeros, antes de la lectura colectiva. Los libros, manoseados por sucesivas generaciones infantiles, debían recibir un trato cuidadoso; estaba prohibido untarse el dedo con saliva para pasar las páginas, y si alguno los maltrataba recibía un merecido correctivo, que solía consistir en escribir cincuenta veces en la pizarra una frase alusiva a los libros.

Si el aprendizaje de la lectura y de la escritura discurría satisfactoriamente, en el tercer curso recibíamos las enciclopedias que, como indica su nombre, eran compendios del saber. Editadas por Dalmau Carles Pla y por Hijos de Santiago Rodríguez, las había de primero, segundo y tercer grado.

El estudio de las enciclopedias no significaba el abandono de las lecturas complementarias. Recuerdo la lectura coral de una edición juvenil de “Don Quijote de La Mancha”, que nos introdujo en el mundo maravilloso y excitante del hidalgo manchego y en el no menos excitante pero prosaico de su escudero Sancho Panza, personaje éste mucho más cercano a la mayoría de unos escolares, que no sabían si al regresar a sus casas podrían acompañar el plato de garbanzos con una rebanada de pan, aunque fuese de munición.

No todas las lecturas eran en prosa. Ya habíamos tomado contacto con la poesía en los libros citados: algunos romances, fábulas de Iriarte y Samaniego (Bebiendo un perro en el Nilo/ al mismo tiempo corría…), epigramas (Admiróse un portugués / de ver que en su tierna infancia…)

Luego practicábamos la lectura poética en un libro ejemplar: “Las mil mejores poesías de la Lengua Española”. Con mejor o peor entonación recitamos los versos alejandrinos de Berceo, alguna estrofa del Arcipreste de Hita, las “Coplas” de Jorge Manrique, sonetos de Garcilaso y Lope de Vega. Aprendimos de memoria las letrillas de Góngora (Cuentan de una buena vieja…) y de Quevedo (Poderoso caballero es don Dinero…), “La canción del pirata” de Espronceda y las “Rimas” de Bécquer…Y así hasta llegar a Rubén Darío y sus Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda…

Durante la lectura el maestro, mi padre, corregía constantemente nuestra entonación. Una técnica que hoy brilla por su ausencia, a tal punto que escuchando la lectura de los bustos parlantes de los telediarios no conseguimos seguir el hilo del discurso, porque no hay manera de captar el momento en que acaba una oración y comienza la siguiente.

.

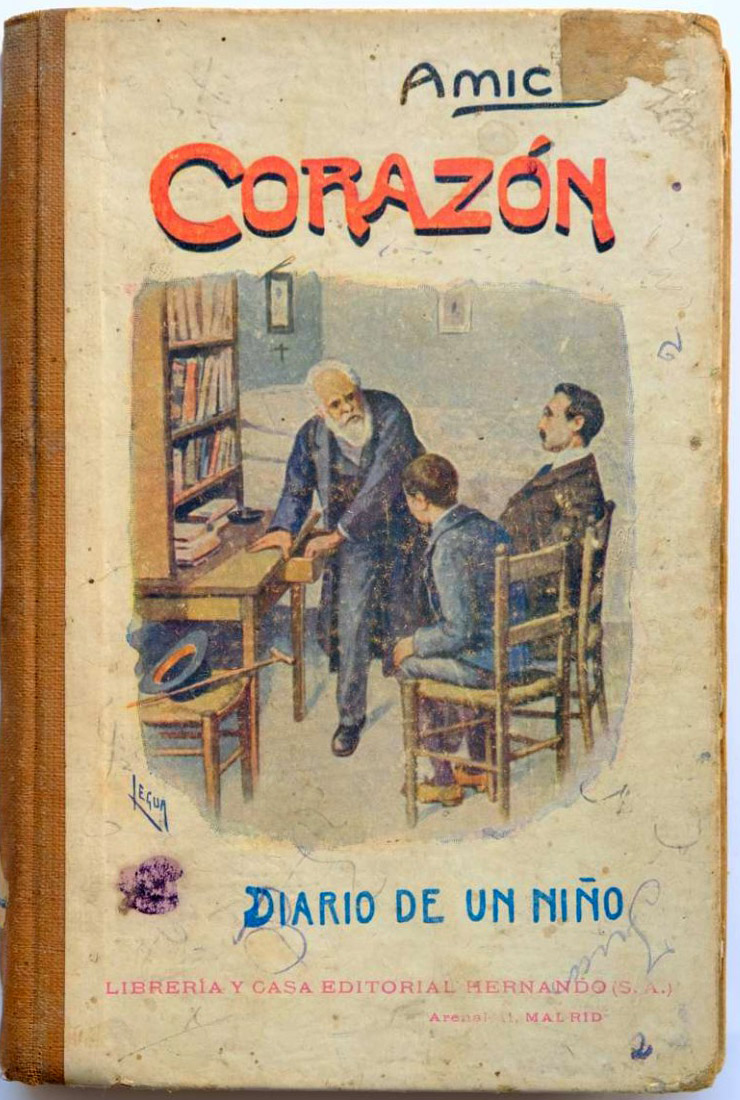

Pero en aquel armario medio desvencijado descubrí otros tesoros. Recuerdo una edición de un libro titulado “Corazón”, cuyo autor era el italiano Edmundo de Amicis, que contenía un cuento, “De los Apeninos a los Andes”, cuyo protagonista era un niño, que se embarcó en un extraordinario periplo para encontrarse con su madre. De ese modo conocí a Marco, varias décadas antes de que los japoneses me lo devolviesen en forma de enano con ojos de jirafa y boca de hipopótamo.

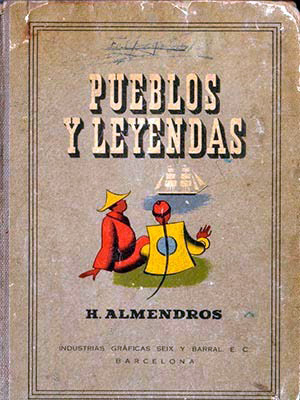

Me cautivaron las aventuras de Marco; pero no tanto como los cuentos de una antología recopilada por el maestro y pedagogo Herminio Almendros. Al finalizar la Guerra Civil Almendros se exilió en Cuba, donde años más tarde se le reunió su hijo Néstor, que desarrolló una incomparable labor como fotógrafo de cine.

.

Aquel libro, titulado “Pueblos y Leyendas”, contenía una cuidada selección de cuentos populares de todo el mundo. Recuerdo con especial delectación las peripecias de un negrito de la Luisiana, un alma de cántaro, cuya madre era tan pobre que sabiendo que no podría legar a su hijo ningún bien material, pensó en darle un importante y bello nombre y lo llamó Epaminondas, aunque ella desconocía quien fuese aquel, a su entender, ilustre personaje.

Y por supuesto el cuento árabe “La justicia del Cadí”, la historia de un juez trapacero y prevaricador capaz de convencer a la gente de que un ganso tras ser asado en el horno podía volar, o de que los burros nacían sin rabo. Muchos años después supe que, basándose en este cuento. el dramaturgo Alejandro Casona escribió un sainete que tituló “Farsa y justicia del Corregidor”.

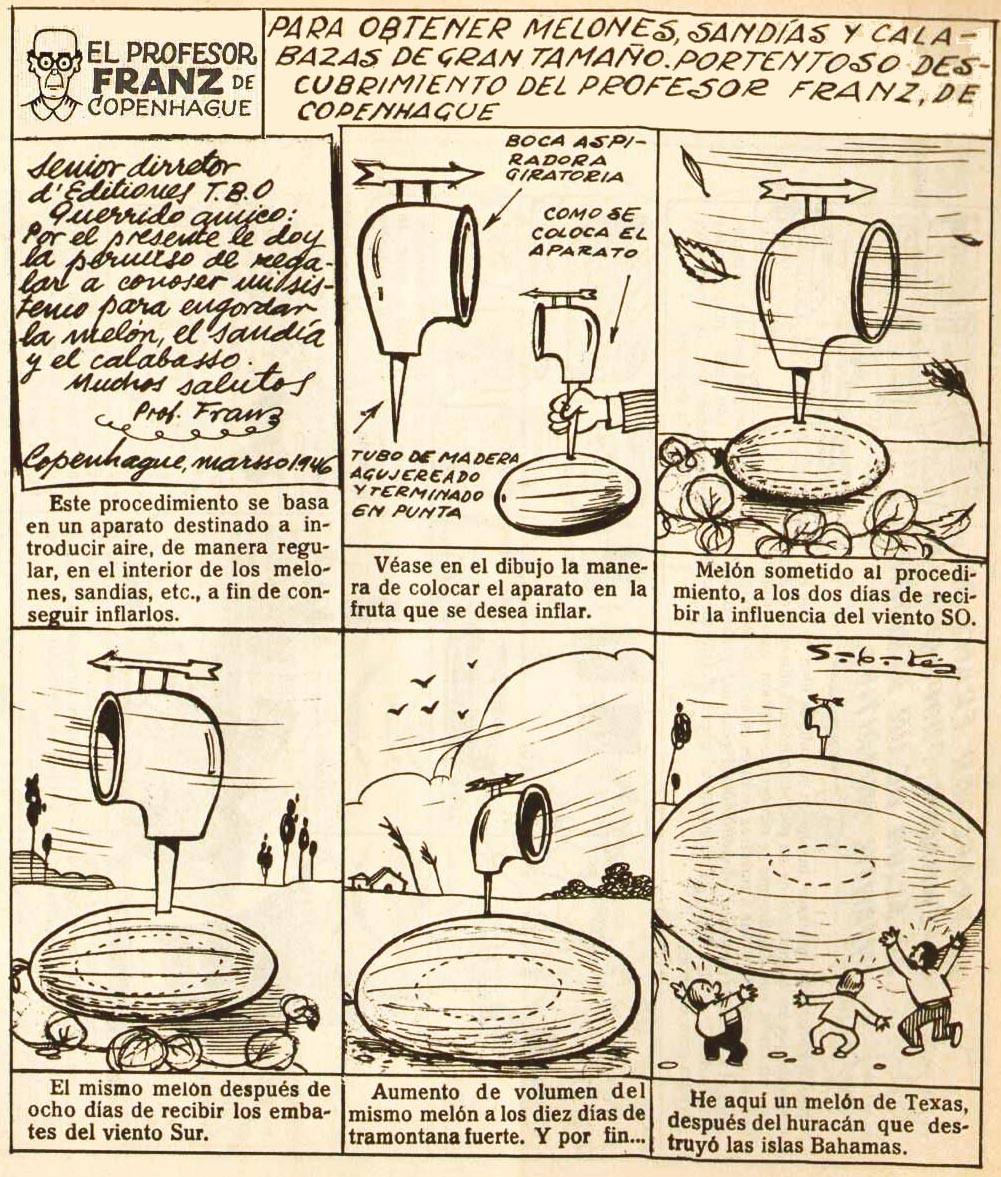

También recuerdo con detalle los llamados tebeos. En uno de ellos, el TBO por excelencia que dio nombre al resto, me deleitaba con los inverosímiles artefactos que salían de la mente del profesor Franz de Copenhague, y con las aventuras domésticas de la familia Ulises.

.

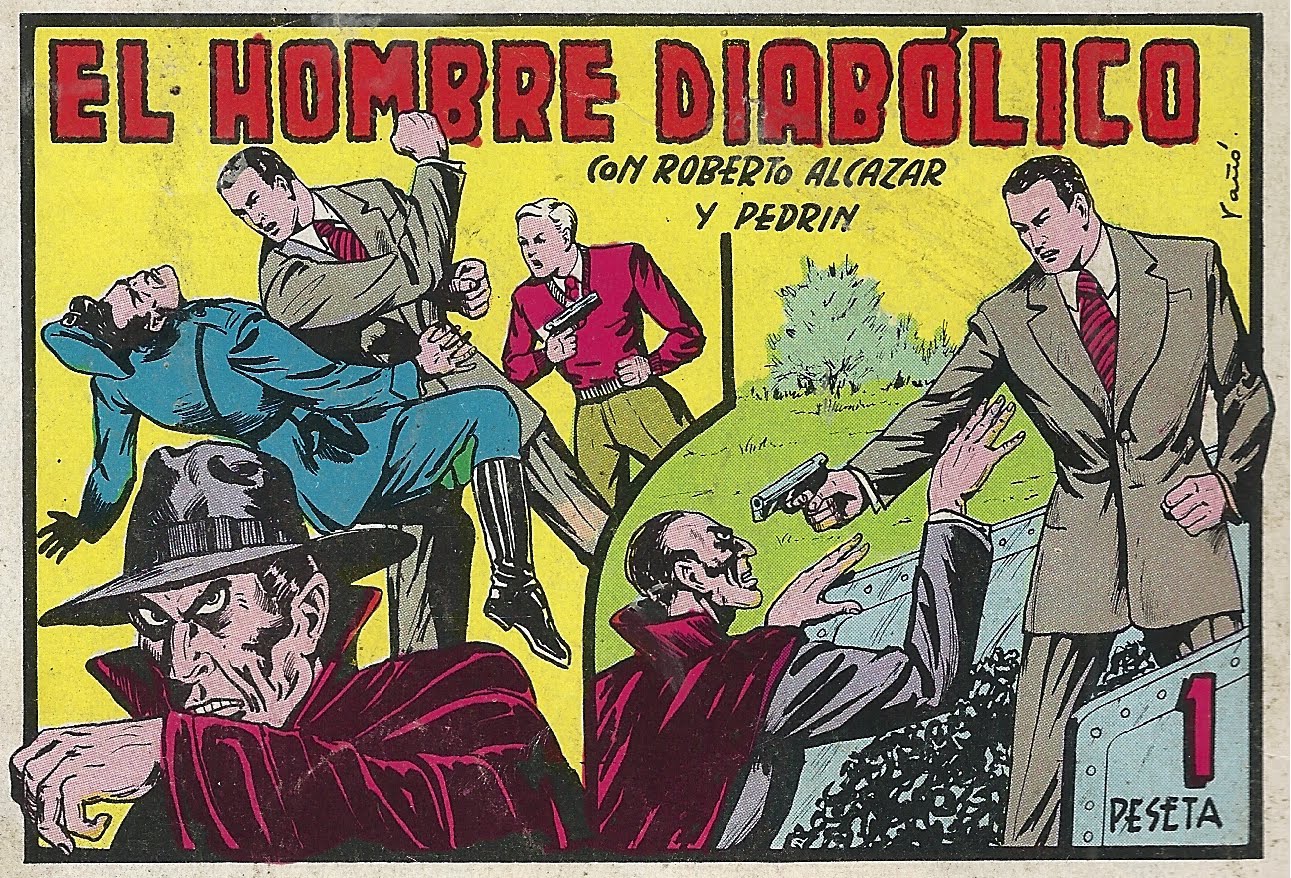

Las historietas ilustradas españolas reflejaban fielmente la ideología de la época y su objetivo era adoctrinar a los más jóvenes, como ocurría con “Flechas y Pelayos”. Mis héroes predilectos eran “El Guerrero del Antifaz”, paladín de la lucha contra los moros en la época de los Reyes Católicos, y “Roberto Alcázar y Pedrín”, que no se cansaban de administrar su jarabe de palo a los criminales de cualquier ralea, entre los que destacaba el maligno “Svintus”. En otros casos los personajes eran extranjeros: “Juan Centella”, el héroe preferido de Mussolini, y los inevitables norteamericanos “Flash Gordon” y “El hombre enmascarado”.

Como es de suponer yo no disponía de dinero para adquirir tal cantidad de tebeos. Pero recurría al intercambio, a los préstamos de los amigos y, sobre todo al alquiler. Recuerdo un quiosco en una esquina de la Alameda, en el que por la módica cantidad de cinco céntimos de peseta podías deleitarte con las aventuras de tu personaje favorito. Por cierto, mi madre me obligaba a lavarme las manos con asperón cuando sospechaba que había visitado el quiosco.

.

Al poco tiempo murió mi padre, aunque ya me había inoculado la pasión por la lectura. Mi madre, gran aficionada también, tenía demasiado trabajo y demasiadas preocupaciones como para distraer su tiempo en orientar y controlar lo que yo leía. Quedé libre, como buey suelto, y pude manejar a mi antojo los numerosos libros que habían acumulado mis ancestros a lo largo de décadas, tal vez de siglos. Era evidente que no se trataba de una biblioteca formada con un criterio claro, sino que era el resultado de las necesidades y las aficiones de personas con intereses muy diversos.

Tampoco había una habitación con ínfulas de biblioteca aunque, según contaba mi padre, cuando él era niño alguien había prendido fuego al archivo de la escribanía de mi abuelo con sus estantes llenos de legajos y de libros; en efecto, encontré en un cajón algunos libros y papeles chamuscados.

Aquellos ejemplares que no eran de uso corriente habían sido desterrados paulatinamente a una camareta en el último piso de la casa, donde acumulaban capas de polvo en cajones de madera. Aquel recinto se convirtió en mi refugio. Me retiraba a aquel lugar apartado, diciéndole a mi madre que allí nadie me distraería de mis estudios; pero pronto dejaba a un lado los libros de texto y comenzaba a rebuscar por los cajones.

Aunque quisiera no podría relacionar todos los títulos, porque he olvidado la mayoría. Recuerdo que había ediciones antiguas de libros de contenido religioso, por aquello de los curas. Junto a ellos compendios de paleografía, manuales de diversas materias, colecciones de poesía, antologías literarias, teatro del Siglo de Oro, novelas, etc. Todo muy edificante, nada pecaminoso.

En un cajón de madera alguien había ido guardando gran número de ejemplares de una revista ilustrada malagueña, “La Unión Mercantil”, que dedicaba gran número de páginas a la guerra de Melilla: tráfico de tropas y de mercancías, acciones de guerra, nómina de soldados muertos y heridos, etc. Más que en los textos la información se apoyaba en numerosas fotografías. Aún resuenan en mis oídos los sonoros nombres; Gurugú, Barranco del Lobo, Igueriben, Annual; y Abd el Krim, el caudillo de las tribus bereberes, prototipo del traidor.

.

De los libros comencé leyendo los más atractivos: una colección de novelas de Emilio Salgari, que me transportaron a mundos exóticos. Bajo la influencia de la propaganda de la época, adopté como mi héroe a Sandokán, el tigre de Mompracén, por su lucha sin cuartel contra los pérfidos hijos de la Gran Bretaña. Continué luego mis lecturas hasta que no me quedó más que una “Historia de los Girondinos”, de Alfonso de Lamartine, en tres densos tomos, que conseguí acabar con gran esfuerzo.

Fue una tarea de años. Cuando creí haberlo repasado todo, descubrí un doble fondo en un baúl de los que se utilizaban para guardar la lencería y la ropa de cama. En aquel escondrijo, alguien había puesto fuera de la circulación una serie de ejemplares de una colección titulada “La novela corta”, con obras de autores sicalípticos de las primeras décadas del siglo XX como Álvaro Retana, Felipe Trigo y El Caballero Audaz, con títulos tan sugestivos como “De pecado en pecado”.

.

Luego he sabido que uno de ellos, Álvaro Retana, de quien un crítico de los años 60 dijo que fue un novelista licencioso antes de la guerra, sufrió una dura represión durante el franquismo, pero vivió lo suficiente como para convertirse en un escritor de novelas ejemplares. Creo que le obligaron a hacer los “Cursillos de Cristiandad”.

Estoy seguro de que si los actuales lectores de “La sonrisa vertical” leyesen algunas de aquellas novelitas, sonreirían con condescendencia. Para mí fueron el primer contacto con la novela erótica y, en consecuencia, hicieron más fértil mi ya calenturienta imaginación.

No todas mis lecturas fueron solitarias. A lo largo de los años la necesidad de leer de muchas personas, más de las que podríamos imaginar (y muchas más que las que leen hoy en día), me puso en relación con algunas de ellas.

Las primeras fueron dos ancianas, a las que la vida no les permitió aprender a leer. Una de ellas vivía en una finca llamada Azanaque, en lo más alto de la sierra. Estaba ya casi ciega. Cuando era niña apareció por aquellos ásperos parajes un misionero evangélico, procedente de Gibraltar. Este pastor de almas logró la adhesión a su iglesia de algunas familias campesinas, entre ellas la de nuestra protagonista, que fue bautizada por inmersión en un río cercano.

Tras la Guerra Civil, la colonia de protestantes se convirtió en un grupo clandestino, protegido por el aislamiento de la sierra en que vivían. El único vínculo que aquella anciana conservaba con su fe era un ejemplar del Antiguo Testamento, que guardaba consigo noche y día.

En una de las esporádicas visitas que hice a aquella casa, la anciana sacó su sagrado libro, lo abrió al azar y me pidió que leyese en voz alta. No había acabado de leer la primera línea cuando me pidió el libro y aparentó leer, recitando de memoria todo el contenido de la página ¡sin dejar atrás ni una sola palabra!

Asombrado, le pedí que repitiese la lectura. Abrí el libro por otra página y leí la primera línea, con el mismo resultado. ¡Aquella anciana se sabía de memoria todo el libro! Para leerlo sólo necesitaba que alguien le diese pie.

La segunda anciana vivía sola, en el pueblo. Todos los años adquiría uno de aquellos populares almanaques de tacos, con una hojilla para cada día. Además de la fecha y el santoral, cada hojilla contenía una variada y útil información, desde las fases de la luna hasta recetas de cocina, pasando por historietas edificantes, refranes, sentencias breves y frases célebres.

Yo visitaba con asiduidad la casa de la anciana porque estaba enamorado de una especie de rodela de cartón piedra, con la figura en relieve de Carlos I, tal como lo pintó Tiziano en la batalla de Mulbergh. Con ella proyectaba fabricarme un escudo perfecto para las batallas entre moros y cristianos que organizábamos los zagales.

La primera vez que se la pedí, la anciana prometió regalármela, si durante unos días pasaba por su casa y le leía la hojilla del almanaque. Con la esperanza de lograr el ansiado escudo acepté el encargo. Pasado un mes, le recordé su promesa; pero siempre respondía: mañana te lo doy. Inesperadamente, un día de invierno la anciana falleció. Reconozco avergonzado que lo sentí porque me quedé sin la rodela.

Años más tarde, siendo ya un mozo con pretensiones, trabé amistad con un guardia civil recién llegado al pueblo. Caballero, que tal era su apellido, cosa rara en el Cuerpo era muy aficionado a la lectura, con la que mataba las horas interminables en el servicio de puertas del cuartel. Leía, sobre todo, novelas del oeste -del fare west, solía decir-. Su autor preferido era Marcial Lafuente Estefanía, cuyos héroes usaban los dos colts al mismo tiempo. Disparaban uno de los revólveres hacia el frente y el otro hacia su espalda, con tal puntería que eran capaces de liquidar a trece o catorce forajidos con doce balas.

Yo prefería, en cambio, otros autores como Edward Goodman y Silver Kane, menos fantasiosos y de mayor calidad literaria. Más tarde llegué a enterarme de que dichos nombres eran pseudónimos de Eduardo Guzmán y de Francisco González Ledesma, escritores de renombre en los años anteriores a la Guerra Civil, que por su apoyo a la causa republicana fueron represaliados por la dictadura franquista. Como no podían publicar otras obras, se ganaban la vida escribiendo novelas del oeste.

El guardia civil y yo intercambiábamos libros. Él me dejaba algunas de estas novelas y yo le prestaba “El último mohicano” de Fenimore Cooper y algunas obras de Zane Grey, cuyos títulos no recuerdo. Con el paso del tiempo, fue aficionándose a estas novelas de superior calidad y renegó de Marcial Lafuente Estefanía.

.

Otro de mis cómplices en el honrado vicio de la lectura fue Clemente, un campesino que en los días de lluvia oficiaba de zapatero remendón. Había llegado a sus manos una novela romántica, “La Clavariesa”, cuyo autor era Rafael Pérez y Pérez, el padre de la novela rosa española. Mientras él manejaba con destreza la cheira y la lezna, yo le daba cuenta de la competencia por el amor de la protagonista entre un joven pueblerino y un señorito madrileño. De aquella novela pretendía sacar enseñanzas para cortejar a una moza de la que andaba enamoriscado.

Cuando di por finalizada la lectura de “La Clavariesa”, me rogó que le leyese otra novela de amores, como él las calificaba. De modo que capítulo por capítulo, sentados a ambos lados de la mesilla de zapatero, le fui desgranando las peripecias de los estudiantes de “La casa de la Troya”, de Pérez Lugin. Durante la lectura me interrumpía con frecuencia, para preguntarme por una situación o por el significado de alguna palabra. Al final dijo que le había gustado más “La Clavariesa”, seguramente porque estaba ambientada en el medio rural, más a su alcance. A la tercera le llevé una novela de Álvaro Retana, y el muy pillo perdió el gusto por las novelas románticas que tanto le agradaban.

.

Entre tanto mi madre me advirtió seriamente, por enésima vez, que andaba perdiendo el tiempo y que tenía abandonados los estudios. Así que, sin dejar de leer, dediqué más horas a los libros de texto. Sin darme cuenta me llegó la hora del servicio militar y mi vida tomó otros derroteros. Abandoné por unos años aquel pequeño mundo rural, atrasado, rutinario y cuando regresé todo había cambiado.

Pero lo que no podía imaginar era que, a partir de aquel momento, los cambios se acelerarían de tal manera que en pocos años el hombre pondría su pie en la Luna. En nuestros días, los escolares tienen a su disposición tal cantidad de medios de información y de recreo que, en muchos casos, se hallan confundidos.

No obstante, todos esos medios no han conseguido acabar con los libros. ¡Afortunadamente! Es posible que se imponga paulatinamente el libro digital; pero ese sistema nunca podrá proporcionarnos los pequeños placeres de acariciar las tapas de nuestros libros, secar alguna florecilla entre sus páginas, prestarlos a algún amigo de confianza o, simplemente, doblar la esquina de alguna página para recordar el punto en el que el sueño nos venció y nos obligó a interrumpir su lectura.

Los jóvenes actuales son afortunados al poder disponer de todos los medios que les ofrecen las nuevas tecnologías. Los de mi generación únicamente disponíamos de la palabra de nuestros maestros y de los libros.

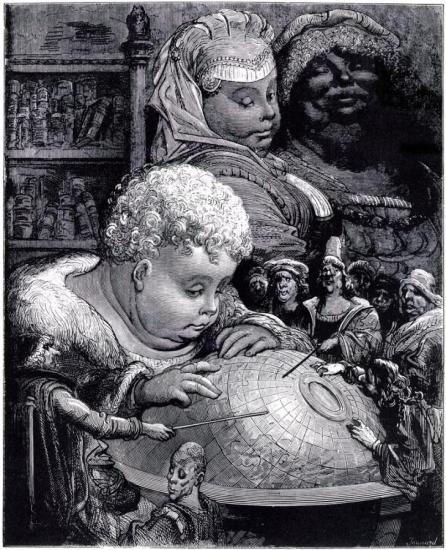

Me permito aconsejarles que aprovechen esta riqueza, tal como hizo, allá por el siglo XVI, el humanista francés François Rabelais, al poner en boca de Gargantúa estos consejos dirigidos a su hijo Pantagruel:

.

Ahora todas las disciplinas están restablecidas y las lenguas instauradas… Todo el mundo está lleno de sabios, de doctos preceptores y de amplias bibliotecas, hasta el punto de que, en mi opinión, ni en los tiempos de Platón, ni en los de Cicerón había tanta comodidad para estudiar como ahora… Veo que los bandidos, verdugos, aventureros y palafreneros son ahora más doctos que los doctores y predicadores de mi tiempo…

¿Qué diré yo? Las mujeres y las niñas han aspirado a esta alabanza y a este maná celestial de la buena doctrina… Por esto, hijo mío, te exhorto a que emplees tu juventud en progresar mucho en las virtudes y en los estudios… Entiendo y quiero que aprendas perfectamente las lenguas… Cuando eras muy niño hice que te aficionaras a las artes liberales: geometría, aritmética y música; sigue estudiándolas y aprende todas las reglas de la astronomía…

Quiero que sepas de memoria los textos del derecho civil y que me hables de ellos con filosofía. En cuanto al conocimiento de los hechos de la naturaleza, quiero que a él te entregues enteramente, que no haya mar, río ni fuente cuyos peces no conozcas; que no te sean desconocidos los pájaros del aire, ni los árboles y arbustos de los bosques, los metales escondidos en el seno de los abismos y las pedrerías de todo el Oriente y el Mediodía…

En suma, que yo te vea hecho un pozo de ciencia… Y cuando adviertas que posees todo el saber que allá puedes adquirir, vuelve a mí para que te vea y te dé mi bendición antes de morir.

Produce asombro la actualidad de estos consejos, a los que sólo hay que cambiar algunas palabras. Como despedida, a mis nietos, hipotéticos lectores, además de mi bendición les ofrezco las palabras que escribió, allá por el siglo XIII, un obispo de Durham, en Inglaterra, quien dijo:

Toda la gloria del mundo quedaría enterrada en el olvido, si Dios no hubiera proporcionado a los hombres el remedio de los libros.

.

Pedro Sierra de Cózar