Las Chicharras – I

Hace tiempo que calla el ruiseñor. El verano, en términos musicales, lo dominan las chicharras con su bajo continuo, que dura de sol a sol.

Los escolares (que no dormíamos siesta debido al natural nerviosismo de la poca edad) las cazábamos y a veces les atábamos un hilo, de este modo volaban casi a nuestro antojo. Nos sorprendía que siendo insectos tan grandes fueran inofensivos: su única arma era lanzar un meadillo cuando escapaban de nuestras garras.

Había de dos clases: chicharras en sentido estricto y ceaceros (cedaceros), creíamos que eran hembras y machos. Capturar un ceacero tenía mayor mérito al ser más grandes y escasos, y encima machos. Con el tiempo fui aclarando estos conceptos.

En Benadalid llamamos chicharra a la cigarra que coprotagoniza con la hormiga la fábula más repetida de Esopo a Samaniego. Y en cambio llamamos cigarra a la Locusta viridis, una especie de saltamontes verde de dudosas costumbres que, solo y sólo, canta pausadamente un tímido “chrrr” que de ningún modo puede compararse con el coro chicharrero.

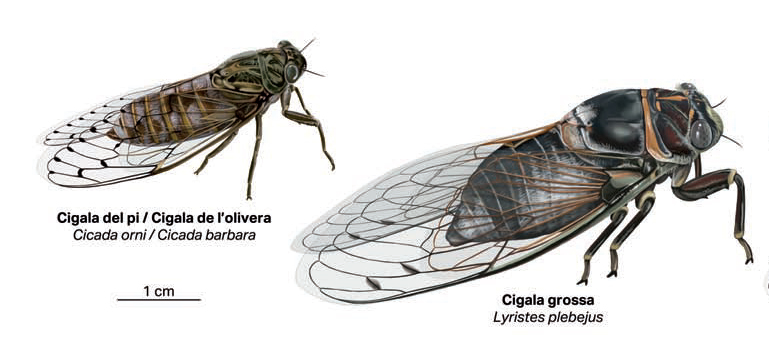

Chicharras y ceaceros no son hembras y machos de la misma especie, pertenecen a géneros taxonómicos distintos. Creo que nuestra chicharra es la Cicada orni de Linneo, o sea, la cigarra del fresno; y si no (pues es difícil distinguirlas) será la Cicada barbara, la de los bárbaros, que es adicta al olivo. El ceacero es para la ciencia el Lyristes plebejus, o sea Assuranceturix, el bardo del pueblo.

En un elaborado artículo de Pere Pons y otros sobre las cigarras de Cataluña (consultar aquí) están muy bien dibujadas estas especies:

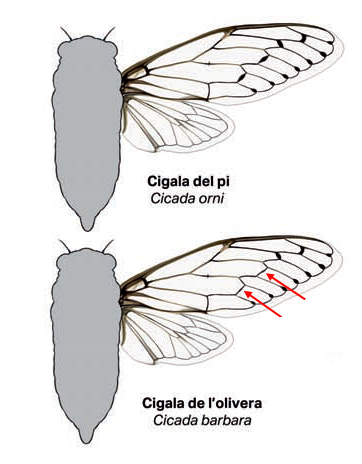

Las diferencias anatómicas entre la cigarra del fresno (o del pino) y la del olivo sugieren un acertijo “de los siete errores”, que en este caso solo son dos. Pero, como compadezco al lector, adelanto en rojo la solución.

(Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (2): 59-72. 2021)

Jean-Henri Fabre, el Homero de los insectos, en la 5ª serie de sus “Souvenirs entomologiques” (ver aquí) desmonta la fábula clásica de la cigarra y la hormiga según la cual, si te pasas el verano cantando, para comer en invierno tendrás que mendigar ante los hormiguitas que no vacaron; y entonces te reprocharán: “canta ahora, jajaja”.

Fabre arguye que la cigarra no come paja o grano, ni fresco ni almacenado, pues se alimenta de la savia que chupa con su boca-jeringa cuando la inyecta en un tallo tierno. Y son las hormigas pedigüeñas las que acuden al pinchazo, a ver si pueden sacar de la savia derramada algo de provecho.

.

Ilustración de JH Fabre en los Souvenirs entomologiques (1897, 1923)

Además, el invierno no es para las chicharras voladoras un problema, pues por ley natural antes de que este llegue han de morir. Procrean, o lo intentan, justo antes del fin de sus días. Una vez consumado el sexo y puestos los huevos, sus restos mortales serán llevados por las laboriosas hormigas a su almacén casi chino.

Fabre, genial maestro de escuela y profesor de liceo, sospecha que a través de esta fábula, con la que los escolares de toda Francia aprenden los rudimentos del idioma y la razón, se están transmitiendo de modo subrepticio unos valores que nada tienen que ver con la razón ni con la realidad. Como contrapunto, un amigo suyo (que es él) compone unos versos en langue d’Oc donde narra la verdadera historia de la cigarra y la hormiga. Con otra moraleja, por supuesto. Merece la pena leerlos de cabo a rabo pero, como sé que somos vagos, replico aquí la moraleja del atento Jean-Henri:

…

Asin charro la fablo antico

Pèr nous consèia la practico

Di sarro-piestro, urous de nousa li courdoun

De si bourso. – Que la coulico

Rousiguè la tripaio en aqueli coudoun!

Me fai susa, lou fabulisto,

Quand dis que l’ivèr vas en quisto

De mousco, verme, gran, tu que manges jamai.

De blad! Que n’en fariès, ma fisto!

As ta fon melicouso e demandes rèn mai.

Así charla la fábula antigua

para aconsejarnos la práctica

de los avaros, felices de anudar los cordones

de sus bolsas. ¡Que el cólico

roa las tripas de estos necios!

Me indigna, el fabulista,

cuando dice que en invierno vas en busca

de moscas, gusanos, grano, tú que nunca masticas.

¡Trigo! ¡Qué harías con él, por mi fe!

Tienes tu fuente melosa y no pides nada más.

…

Vaqui l’histori veritablo

Bèn liuen dòu conte de la fablo.

Que n’en pensas, canèu de sort!

O ramassaire de dardeno,

Det croucu, boumbudo bedeno

Que gouvernas lou monde emè lou coffre-fort,

He aquí la historia verdadera,

muy lejos del cuento de la fábula.

¡Qué pensáis de esto, maldición!

Oh acaparadores de céntimos,

dedos ganchudos, barrigones

que gobernáis el mundo con la caja fuerte,

Fasès courre lou bru, canaio,

Que l’artisto jamai travaio

E dèu pati, lou bedigas.

Teisas-vous dounc: quand di lambrusco

La Cigalo a cava la rusco,

Raubas soun bèure, e pièi, morto, la rousigas.

hacéis correr el rumor, canalla,

de que el artista jamás trabaja,

y que debe padecer, el muy tonto.

Calláos pues; cuando del ripario

la cigarra perfora la corteza,

le robáis su bebida, y luego la roéis cuando muere.

Esta interpretación del provenzal está basada en la versión francesa del propio Fabre (Librairie Delagrave, 1923) y la traducción por Felipe Villaverde en «Costumbres de los insectos» (Espasa-Calpe, 1936).

G.Sierra