La Higuera – II

.

Aquella orden de Isabel la Mariscalilla, mujer fuerte e inteligente, de aprovechar los higos antes de que la tormenta los desperdiciara, evoca una divertida anécdota de Andrés Laguna (1570) que Pío Font Quer reproduce en “El Dioscórides Renovado” (1959):

Tampoco reventó un portugués marinero llamado Jorge Pirez de Almada (es digno semejante hombre que por su singular garguero sea puesto en corónica), el cual, pasando yo de Ruan a España en un navío portugués y habiéndonos sucedido una muy cruel tormenta, al tiempo que, ya rotos los mástiles y voladas las velas, todo el mundo alzaba las manos a Dios pidiendo misericordia y preparándose para lo extremo, hízome muy de priesa levantar de encima de un cofre suyo sobre el cual yo estaba tendido filosofando conmigo mesmo de la inmortalidad del ánima; y abierto el tal cofre, cuando pensé que sacaba algunas horas o cuentas para su devoción, sacó una talega de higos muy excelentes y de Algarve, que, a mi parecer tenía más de XVI libras, y, sentado con un gran descuido y reposo apar della no cesó de engullir hasta que la despachó toda diciendo: Morra Marta e morra farta. Y que juraba él a Dios que, pues le habían costado muy buen dinero, no habían los peces de gozar dellos, sino que se los tenía todos de llevar consigo en el buche. El cual hombre honrado, después que se vio sin higos y el peligro pasado, estuvo para echarse en la mar de puro anojo y despecho viendo que en balde se había de una vez tragado toda su hacienda.

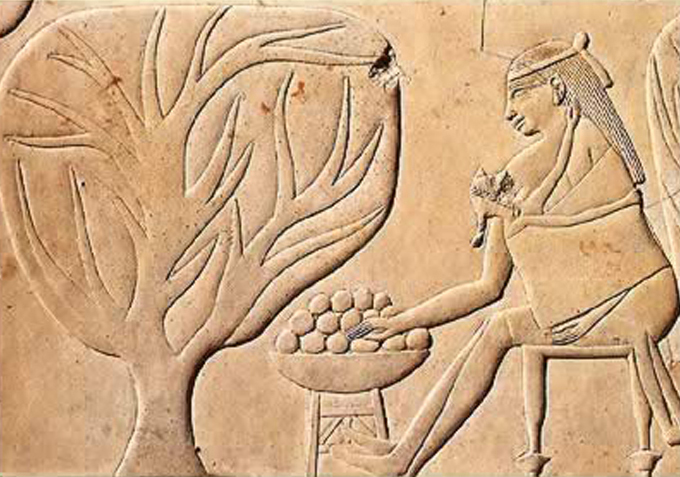

El episodio ejemplifica la importancia nutritiva y económica que la higuera ha tenido a lo largo de la historia. Hay frisos babilónicos de motivo vegetal en los que nuestra protagonista se codea con el olivo, el trigo y la vid. En este bajorrelieve egipcio es fácil imaginar a una madre que alimenta con higos a su pequeño:

.

.

En Benadalid, no sólo niños y adultos, también la feria del pueblo se nutría de los higos. Y a los cochinos, que luego en invierno iban a rendir jamones y chorizos, les elaborábamos desde agosto su plato preferido: el mazacote. Una mezcla de higos y afrecho hecha a mano pringosa; porque los cerdos, si les ponías higos y afrecho por separado, se comían rápidamente los higos y despreciaban el salvado. ¡Cuánto ha hecho Benadalid, año tras año, por la salud y el bienestar animal porcino, añadiendo discreta y laboriosamente fibra a su dieta, aunque se nos pringaran las manos!

Además los exportábamos una vez prensados (los higos, no los gorrinos). Como muestra, una etiqueta que se conserva en el museo de Puri y Pablo, destinada a acreditar que el cerete contenía frutos de marca:

.

.

Aquellos años en que el pueblo exportaba algún producto, las chucherías infantiles eran sobre todo bolitas rosas de chinga* y barritas negras de regaliz. Pero quedaban eclipsadas ante el maridaje fantástico de una almendra o, mejor, una pata de nuez embutida en un higo paso que rezumaba gracia, en forma de polvillo de glucosa, por los dos costados.

* Chinga es un vocablo que vino desde La Línea de Gibraltar (= chicle, goma de mascar, chew gum).

En Benadalid a los naturales de La Línea no los llamábamos «linenses», sino «linieros», más despectivo. El entrañable Pepe Rivero nos enseñó otro

vocablo del lenguaje llanito: «mebli». Para él, jugar a los «meblis» era jugar a las bolas, también llamadas canicas (por ejemplo, al «gua») Creo que era

el modo de pronunciar «marble» (mármol) el nombre que daban los chavales ingleses a las canicas.