El pantano

.

Entre los innumerables parajes que dan justa fama a la Serranía de Ronda, destaca uno ciertamente singular, formado por un río de poco más de trece kilómetros. Este río, conocido como Gaduares o Campobuche, ofrece una curiosa particularidad. Nace en la vertiente este de la sierra del Endrinal, cerca de Villaluenga del Rosario, y se dirige primero al noreste y luego hacia el este hasta que, llegado al paraje conocido como Cueva del Hundidero, cerca de Montejaque, desaparece, taladrando las calizas de la sierra, y corre sepultado cosa de cuatro kilómetros, volviendo a aparecer más abajo en la llamada Cueva del Gato, a pocos metros del cauce del río Guadiaro, al que entrega sus aguas.

La dantesca boca de la Cueva del Gato ha sido conocida popularmente como la “Boca del Infierno”, en recuerdo del día infausto, mediado el siglo XVII, cuando salieron en tropel cientos y aún miles de diablos, íncubos y súcubos y subieron hacia Ronda dispuestos a arrasar la ciudad, dando muerte de paso a todo bicho viviente y arrancando de raíz los más corpulentos árboles, como el famoso nogal, propiedad de la marquesa de Salvatierra, que pagaba 10.000 nueces de diezmo a la Cilla del arrabal del Señor San Francisco…¡Pero esa es otra historia! ¡Volvamos al pantano!

A caballo de los siglos XIX y XX, sin que nadie lo llamase, llegó a la Serranía de Ronda el Progreso. Primero en forma de tren, arrastrado por una locomotora de vapor, que circulaba por la línea férrea que construyeron los ingleses desde Bobadilla hasta Algeciras. Los vecinos de Montejaque y Benaoján, podían bajar, dando un corto paseo, hasta la estación y subir a un tren que los llevaba hasta Ronda en menos media hora. Se acabaron los cansinos viajes a pie o en monturas, subiendo y bajando cuestas, atravesando ríos y arroyos crecidos, durante tres o cuatro horas.

Acompañando al ferrocarril llegó la electricidad. ¡Aquel extraño flujo invisible, que nadie conseguía entender cómo hacía de la noche día en una simple lámpara incandescente! ¡Cosas del diablo, qué nos quedará por ver!- comentaban los viejos. También ignoraban cómo se producía esa corriente invisible; pronto comenzaron a recibir información, aunque siguieron sin entenderlo.

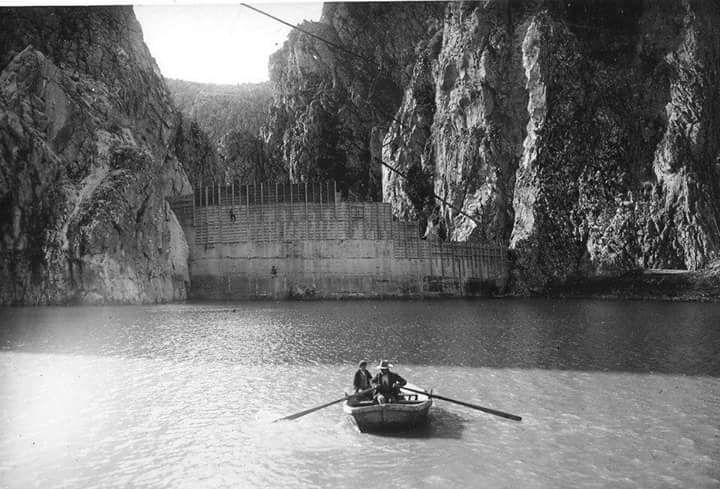

Aún se oía el estruendo de los cañones de la Gran Guerra por los campos de Europa, cuando llegaron a Montejaque los primeros ingenieros y geólogos, enviados por la Compañía Sevillana de Electricidad con el objetivo de estudiar la posibilidad de construir un embalse en la zona. Dado que el desfiladero de Las Angosturas había sido ocupado por la vía férrea, el punto elegido fue la estrecha garganta que atravesaba el río Campobuche, antes de verter sus aguas en la boca del Hundidero.

Durante varios años tuvieron lugar sesudos debates entre los técnicos sobre la idoneidad del sitio elegido. Un geólogo portugués rechazaba la idea, afirmando que, por la naturaleza esponjosa de la roca, el embalse nunca se llenaría; pero al fin prevaleció el criterio del ingeniero de la “Sevillana”, quien afirmó ser posible impermeabilizar el terreno. Para lograrlo, contrataron los servicios de una avanzada industria sueca, cuyo nombre no recuerdo

Una vez aprobado el proyecto, en el verano de 1923 se iniciaron las obras: se construyeron carreteras, un pantanillo auxiliar en el arroyo del Cupil, almacenes, viviendas para los técnicos, etc. Una vez dispuesto todo, el curso del río fue cortado por una presa de hormigón, su forma de bóveda, de 84 metros de altura, que causó admiración en España y aún en toda Europa. Todas estas obras fueron realizadas en el corto espacio de nueve meses.

.

Mas esta tarea de cíclopes no hubiera sido posible en tan poco tiempo sin el concurso de centenares de trabajadores, simples jornaleros del campo o artesanos de toda clase de oficios. Los primeros en llegar fueron los de Montejaque y Benaoján; luego los siguieron los de los pueblos y campos vecinos: Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Villaluenga, Grazalema, Montecorto, Ronda…Los del Valle del Genal subían por las Angosturas y los de la meseta rondeña por la colada del puerto del Mures. Los más comprometidos aliviaban las penas del camino cantando aquello de “famélica legión”, mientras los demás se limitaban a maldecir los guijarros que laceraban sus pies descalzos.

Como regueros de hormigas hacían cola en la oficina del listero, que les asignaba ocupación en función de su capacidad. Hasta que se remató la presa hubo trabajo para todos, pues la compañía constructora llegó a establecer tres turnos diarios. Los de Montejaque y Benaoján, favorecidos por la corta distancia, acudían al tajo y regresaban a sus casas día a día. Los de otros lugares se vieron obligados a permanecer sobre el terreno. En cuestión de horas, los cerros cercanos a la presa se poblaron de albergues provisionales: chozos, candelechos, aljaimas…; y hubo pendencias por ocupar las covachas de la sierra y por montar los ranchos bajo la capa protectora de encinas y alcornoques.

Tras nueve meses de frenética actividad se culminó la presa. Antes de cerrar el aliviadero, los suecos sellaron todos los sumideros que encontraron en el fondo del pantano y las innumerables grietas de los escarpes del Tavizna. Una vez que dieron por rematada la labor, se encomendaron a Thor, en su condición de dios de las tormentas, y cerraron el paso del agua.

Rematada la obra, la mayoría de los obreros, despedidos, recogieron sus escasas pertenencias y, maldiciendo a su negra suerte, regresaron a sus pueblos por donde habían llegado. El dios Thor envió unas cuantas borrascas y el agua rebosó por los aliviaderos superiores de la presa. Los técnicos de la “Sevillana” celebraron con grandes brindis de vinos generosos el éxito obtenido. Sin embargo, tras la tempestad llegó la calma. Una semana de sol radiante y el nivel del agua descendió velozmente. Alguien avisó de que por la boca del gato de la Cueva salía un volcán de agua como nunca se había conocido.

Y también se contó –aunque no creo que fuese cierto-, que del río Guadiaro, aguas abajo, unos zagales se divertían sacando unas calaveras, como de cabrito, pero con colmillos de gato, unas con cresta de gallina y otras con un único cuernecillo afilado que le salía de la frente. Los viejos que las vieron afirmaron que no eran de ningún bicho viviente; aunque acordaron que las que tenían crestas debían de ser de hembras y las de los cuernos, machos.

En el mes de junio el pantano estaba seco como mojama y en el suelo se habían abierto nuevos sumideros. Los arrieros que subían a Grazalema pudieron pasar de nuevo el río por el puente medieval, allí donde la partida de guerrilleros de Montejaque, Benaoján y otros lugares, comandada por el valiente Joseph Aguilar, había causado una escabechina entre los dragones polacos del ejército francés en el año de 1810.

La Compañía Sevillana exigió responsabilidades a los técnicos suecos, que continuaron haciendo el idem. Aprovecharon el estiaje del río para recorrer por vez primera los cuatro kilómetros del túnel, desde la Cueva del Gato hasta la del Hundidero, cegando las fugas con brea, hormigón, gutapercha y otros materiales insólitos. Después se sentaron a esperar el resultado. Con las lluvias otoñales el pantano rebosó; pero, bajo la tremenda presión, el agua abrió nuevos caminos y no tardó otra vez en vaciarse. Así persistieron un año y otro y otro…con gran regocijo de los jornaleros de Montejaque, que siguieron encontrando en las obras el remedio para sus lavados estómagos.

“Joseíto el Cojo”

En estos años agitados vivió en Montejaque el protagonista de nuestra historia. Había nacido el año de la pérdida de Cuba, hijo único de un matrimonio de modestos pelentrines, que saludaron con gozo su llegada, pues esperaban que fuese el consuelo de su vejez. Por desgracia Joseíto llegó a este mundo con una malformación en su pie izquierdo, que no hacía pareja con el derecho. Ni siquiera la habilidad de un algebrista que vivía en el pueblo, conocido por el vulgo como “el tío de los huesos”, pudo arreglar aquel desaguisado, que lo obligaba a caminar como un pato.

Joseíto suplió sus defectos, dando muestras de una clara inteligencia. Destacó en la escuela, donde se despertó en él la afición por la trova popular. Al cumplir doce años su padre, convencido de que no podría ganarse la vida como campesino, lo contrató como aprendiz con un zapatero. Y el remendón descubrió en él otra habilidad: podía cantar algunos palos flamencos, fiesteros, con una voz agradable y bien modulada, aunque no muy poderosa.

En una ocasión, uniendo ambas facultades se atrevió a intentar seducir a una buena moza, de arroz con leche y cortecitas de limón, dedicándole una rondeña que decía:

Subí al Puerto del Boyar

buscando nieve,

para calmar los ardores

en que me tienes.

Corazón mío,

si tus ojos me miran,

pierdo el “sentío”.

Joseíto se sintió muy desgraciado cuando de la moza arroz con leche sólo recibió desaires. Sin embargo ese dolor fue pasajero: “siempre habrá unamanca para un cojo” – se dijo para consolarse. Pero no sospechaba que pronto se apoderaría de su ser un profundo desconsuelo, al fallecer su madre, ya viuda, que era el mejor y único báculo para su cojera. La melancolía se apoderó de su mente, que se introdujo en un túnel más negro que el de la Cueva del Hundidero. Malviviendo pasó unos años, hasta que de tal situación vino a sacarlo el comienzo de la construcción del pantano.

Mientras duraron las obras un río de dinero fresco inundó Montejaque. Una parte considerable de dicho caudal fue a parar a las faltriqueras de los taberneros. Se abrieron cuatro nuevas tabernas, que se sumaron a las tres que ya existían; y si se hubiesen abierto otras cuatro más, los sábados, días de cobro, todas estarían llenas a rebosar. Por las Angosturas llegaba cada día una recua de ocho o diez bestias del valle del Genal, cargando con los toneletes de vino de Atajate y las garrafas de aguardiente de Benadalid. Alguien dijo –con evidente exageración- que con el vino que se consumía en dos meses en las tabernas y en los ranchos de la obra, podría llenarse medio pantano.

Joseíto se convirtió en la estrella de los jolgorios en los fines de semana. Los taberneros se disputaban su presencia para que, con sus cantes, excitara la sed de los parroquianos. Le pagaban un tanto y colocaban sobre el mostrador una hucha, con un cartel que decía: “colecta para el artista”. La hucha se llenaba a rebosar y Joseíto ingresaba en una sola noche el doble de lo que ganaba en un mes en el taller del zapatero.

Pero este nuevo género de vida no tardó en mostrar sus efectos nocivos. Entre copla y copla, Joseíto se habituó a aclarar su garganta con unos tragos de aguardiente. Al poco tiempo el alcohol se apoderó de su cerebro y, como “La Parrala”, era incapaz de cantar sin beber. En suma, estaba casi todo el tiempo a uvas. A más inri, con el abuso en la bebida fue perdiendo facultades; ya se sabe, “al que bebe y al que canta se le seca la garganta”. Su rutilante estrella se fue apagando y de los mostradores de las tabernas desaparecieron las huchas.

En tal situación se remataron las obras de la presa y todo volvió a su ser. Más de la mitad de las tabernas se cerraron y las recuas dejaron de subir por las Angosturas. Sólo quedó el recurso de las obras menores de los suecos, sellando grietas. Joseíto abandonó su trabajo, pues era incapaz de introducir un cabo de cáñamo encerado por el agujero abierto con la lezna.

Se vio forzado a suplicar el favor de los obreros que, en honor a la verdad, nunca le dejaban seco. Pero aquella situación no podía mantenerse mucho tiempo. Alguna vez los suecos darían con la tecla y se acabaría el trabajo y, en consecuencia, el vino gratis. Reflexionando sobre esta posibilidad, creyó encontrar una solución heroica.

Coincidiendo con el comienzo de la primavera llegó la Semana Santa y con ella el acto de culto más esperado por los vecinos: la procesión de la imagen de la Virgen en su Soledad, de la que eran muy devotos. En la noche del viernes al sábado, sobre unas sencillas andas de madera, a hombros de cuatro horquilleros, la imagen doliente de la Virgen, con el corazón traspasado por un puñal de plata, recorrió las calles del pueblo. La seguían en un inusitado silencio sus devotos, que eran todos los vecinos, para los que la Virgen era fuente de consuelo y esperanza.

Pasada la medianoche el cortejo se detuvo ante la puerta de la iglesia. La plaza se llenó de gente. El párroco, don Anastasio, se disponía a entonar la “Salve Regina” como despedida, cuando fue interrumpido por Joseíto, que dirigió su oración a la Virgen en forma de saeta, cantando con tanta fe que su voz sonó por primera vez potente y clara:

Virgen de la Soledad,

extiende tu blanca mano,

dale vino a Montejaque…

y agujeros al pantano.

La petición de Joseíto sorprendió por unos instantes a los presentes, aunque de inmediato atronó la plaza una sonora salva de aplausos, que espantó a los vencejos que anidaban en los tejados de la iglesia. Sólo se alzó una voz discordante, la de doña Patrocinio, camarera de la Virgen, quien exclamó:

–¡Blasfemia, blasfemia! ¡Mira que pedirle vino a la Virgen! ¡Habrase visto!

Don Anastasio reprendió a la camarera:

-¡Sosiéguese, doña Patro! ¡No veo por ningún lado blasfemia alguna; ni siquiera una irreverencia! Joseíto ha pedido con humildad a la Virgen lo que todos los vecinos desean. Cantemos la Salve, digamos adiós a Nuestra Señora y vayamos a dormir, que mañana su Hijo resucitará.

.

Pedro Sierra de Cózar

Estupendo relato. Felicidades