El Castillo de Benadalid. Reseña histórica

.

No se conoce a ciencia cierta la fecha de los primeros asentamientos humanos en Benadalid, aunque hay quienes pretenden que el pueblo tiene raíces romanas, por estar situado a escasa distancia de la calzada que, desde Carteia y pasando por Gaucín, faldeaba la sierra hasta alcanzar el puerto de la Encina Borracha con dirección a Arunda.

Prescindiendo de esta posibilidad, más bien remota, lo cierto es que Benadalid se desarrolló como asentamiento permanente tras la invasión árabe del año 711 d.C. Según la versión más comúnmente aceptada, en el lugar se asentaron los miembros de una tribu bereber, los Banu Jali, de quienes tomaría el nombre. Esta versión ha sido rechazada por V. Martínez Enamorado y J. A. Chavarría Vargas en su obra Toponimia mayor de la Serranía de Ronda (ver aquí), en la que recogen la sugerente interpretación del origen del topónimo que aparece en el Diccionario de arabismos que fray Diego de Guadix dedicó a Felipe II en 1593:

Benadalil: es en España pueblo del Obispado de Málaga en la Serranía de Ronda. Consta de BEN que-en arábigo- significa ‘el hijo, la casa, o la familia y linaje, y de AL, que significa ‘del’ y de DALIL, que significa ‘guía o mostrador de caminos’. De suerte que todo junto, BENALDALIL, significa ‘el hijo, la familia, la casa o linaje de la guía o del mostrador del que va guiado, el ejército o alguna otra personas, o mostrándole el camino por donde ha de yr’. Y por lo dicho en la octava advertencia, no a de sonar la L del artículo y así resta Benadalil.

Si todo lo anterior es cierto, parece evidente que el Castillo debió de ser construido en fecha posterior al siglo VIII, aunque hay autores que opinan que la fortaleza ya existía al tiempo de la invasión islámica, llegando a afirmar que fue obra romana.

Sin entrar en polémicas, que no vienen a cuento, y a la espera de una actuación arqueológica que determine con exactitud la fecha inicial de su construcción, planteamos como hipótesis que el Castillo (o mejor el alcázar) debió de ser levantado en la 2ª mitad del siglo XIII. Los argumentos a favor de esta hipótesis serían los siguientes:

1º) Los testimonios de los historiadores: F. J. Simonet afirma que el alcázar de Benadalid fue uno de los que el emir de Marruecos, Abu Yacub, cedió a al de Granada, Ibn Alhamar, en 1293; por tanto la fortaleza debe de ser anterior.

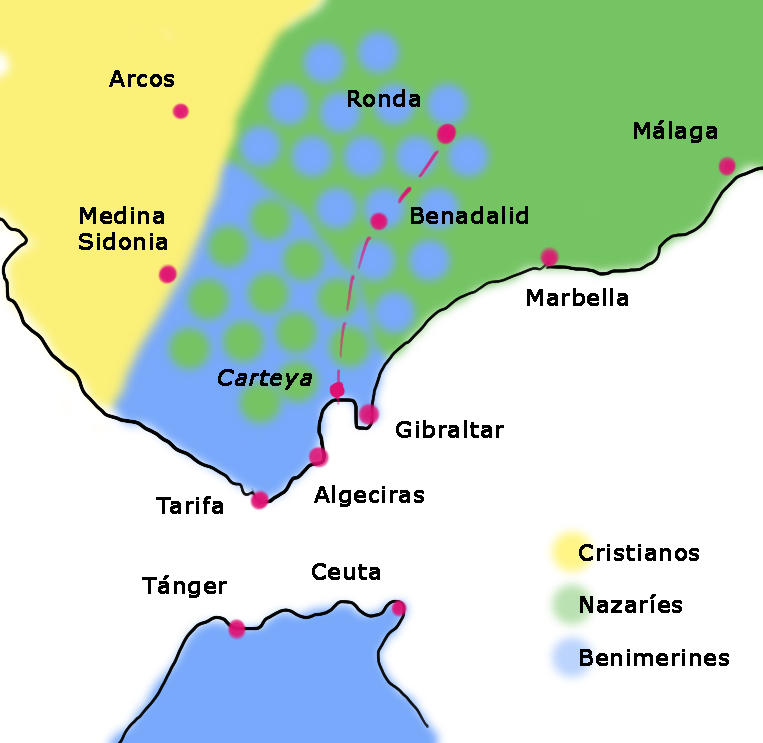

2º) El período señalado (2ª mitad del s. XIII) conoció hechos decisivos. La conquista del valle del Guadalquivir por los castellanos convirtió la Serranía de Ronda en zona fronteriza, disputada a partir de entonces por tres estados rivales: el Reino de Castilla, el Reino Nazarí de Granada y el Imperio de los Benimerines de Marruecos.

Entre ellos se entabló una feroz competencia por el control del Estrecho, en cuya orilla norte el triángulo cuyos vértices serían Ronda – Tarifa – Gibraltar, adquirió una importancia estratégica innegable. Bajo el reinado del benimerín Abu Yacub, Marruecos controló el territorio señalado, estableciendo un emirato en Ronda (el rey Abomelic, que cita el historiador J. J. Moreti).

.

El camino que enlazaba Ronda con la bahía de Algeciras, la antigua calzada romana, se convirtió en una vía estratégica de primer orden y debió de ser fortificado. Desde la pequeña atalaya donde se construyó el alcázar de Benadalid se controla visualmente un tramo de 4 kilómetros del citado camino –conocido por los lugareños como “El Carril”-, desde el puerto de la Palma hasta el de la Horca.

3º) La semejanza que presenta esta fortificación, señalada por el medievalista S. Fernández López, con otros alcázares del norte de Marruecos, en concreto con el de Torres de Alcalá, junto a la desembocadura del río Badis en la costa del Rif, y en las inmediaciones del Peñón de Vélez de la Gomera.

4º) La utilización en la construcción de torres de planta cilíndrica, en lugar de torres de planta cuadrada, cambio que se fue imponiendo a partir del siglo XIII, coincidiendo con el desarrollo de la artillería.

.

La segunda etapa en la historia del alcázar de Benadalid comienza a finales del siglo XV, cuando toda la comarca fue conquistada por los ejércitos castellanos. La rendición de Ronda a Fernando el Católico determinó la de todas las fortalezas de la Serranía, al parecer sin lucha, por lo que la de Benadalid no debió de sufrir daños estructurales.

El 3 de abril de 1494, los Reyes Católicos cedieron al conde de Feria el señorío de las alquerías de Benadalid y Benalauría y sus habitantes mudéjares (ver aquí). A partir de entonces el alcázar, ya castillo, se convirtió en residencia de los alcaides y en símbolo del poder señorial.

En 1518 el señorío cambió de dueño. El heredero del conde de Feria, don García de Toledo, lo vendió a don Fadrique Enríquez de Ribera, duque de Alcalá de los Gazules, por la suma de dos cuentos (millones) de maravedís.

El Castillo conoció la revuelta de los mudéjares en el año 1500, así como la de los moriscos entre 1568 y 1570, durante las cuales no sufrió daños porque las acciones bélicas se concentraron en Sierra Bermeja. No obstante, en 1635 el Castillo fue reformado por sus propietarios, según consta en una inscripción en piedra, colocada sobre el arco de la puerta de entrada.

Ya en el siglo XIX, entre 1810 y 1812, la antigua calzada romana, convertida en Camino Real, fue escenario de violentos combates entre las tropas napoleónicas y las españolas, formadas casi en su totalidad por las partidas de guerrilleros de los pueblos.

Por la documentación conservada por el erudito local, Francisco Gutiérrez García, sabemos que en el ataque y entrada en Ronda el 12 de marzo de 1810, participó una partida de guerrilleros de Benadalid, a cuyo frente se encontraba el escribano Isidoro José de Sierra y Cote.

Meses más tarde los franceses ocuparon el pueblo, llevando a cabo una feroz represión, asesinando a varias personas. Quemaron la iglesia, el cabildo y la ermita del Cristo de la Puente. También el Castillo debió de sufrir severos daños pues, tras la retirada de los franceses, los muros norte, sur y este estaban derruidos, quedando en pie tres torres y el muro oeste, en el que se abre la puerta del siglo XVII.

Tras el fin de la Guerra de la Independencia, el Gobierno promulgó una ley que prohibía los enterramientos en las iglesias y clausuraba los cementerios dentro de los pueblos. En 1827 el Ayuntamiento de Benadalid solicitó a los duques de Medinaceli, en cuya casa había recaído el señorío, la cesión del Castillo para utilizarlo como panteón. Los vecinos cerraron de nuevo el recinto con muros de mampostería, más modestos. Gracias a este nuevo uso la fábrica de la fortaleza se ha mantenido hasta nuestros días, aunque se hace imprescindible un plan de actuación que consolide sus muros y recupere los elementos originales.

En conclusión, no podemos dejar que se arruine un monumento tan singular en el conjunto de las fortalezas andaluzas, legado de nuestros antepasados.

Benadalid, diciembre de 2005.

Post scriptum:

Recientemente ha sido recuperado con éxito uno de los elementos singulares del Castillo, el aljibe, cuya bóveda resiste milagrosamente el peso de las tumbas que sobre ella descansan.

.

Creo que sería conveniente que se estudie la forma de que los futuros visitantes puedan acceder a su interior.

Ronda, 2025.

Pedro Sierra de Cózar

Estupenda descripción.