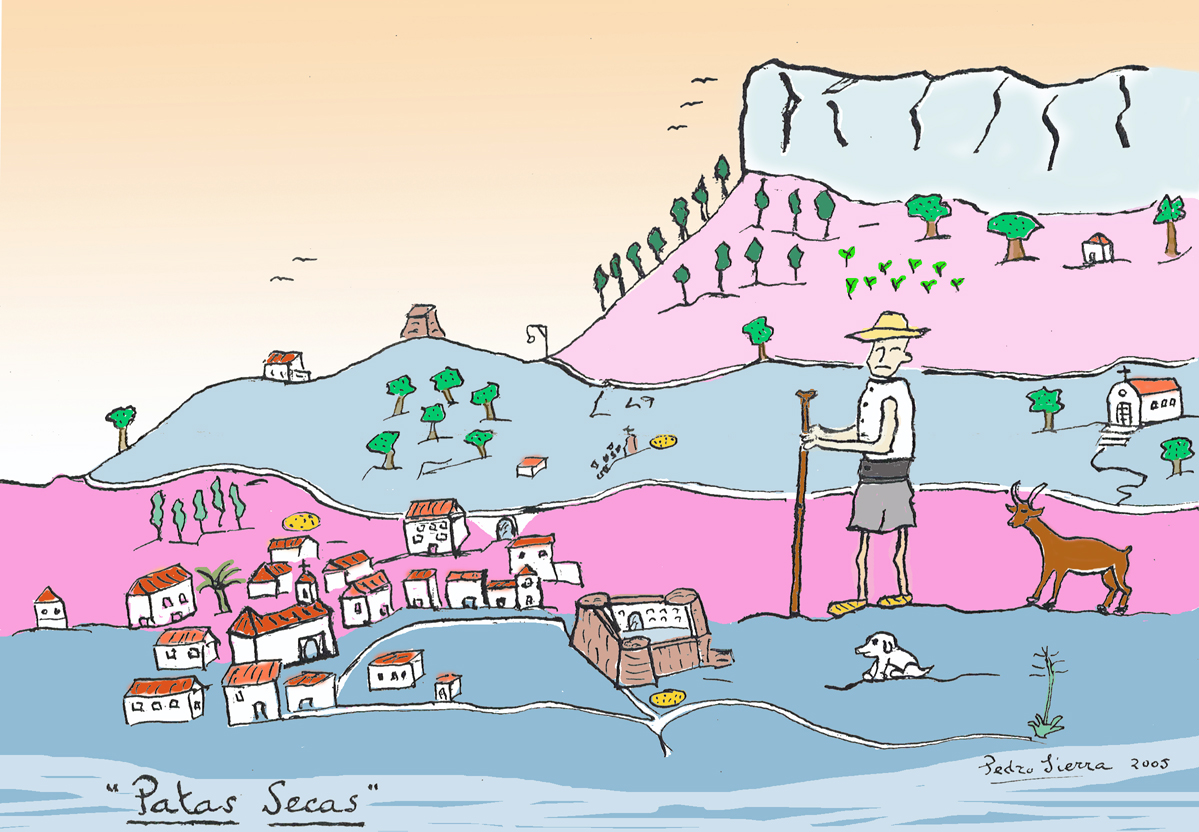

«Patas Secas»

Su gracia era José Fernández, pero todos le conocían por Patas Secas. Había que esperar la llegada del verano para deducir la razón del apodo. Durante el invierno, sobre unos raídos pantalones de pana usaba unas calzonas, confeccionadas con la lona más burda que se podía encontrar.

Para remendar las culeras de los pantalones, su anciana madre había recortado las perneras hasta la altura de las rodillas. De modo que, cuando la calor apretaba y José se despojaba de las calzonas, dejaba al descubierto unas increíbles canillas, llenas de mataduras y esparavanes, costras y mugre. Entre la piel apergaminada y los huesos sólo quedaban tendones. Hasta el más hambriento de los quebrantahuesos habría renunciado a tal manjar.

Completaba su indumentaria con un jaleco sin camisa y un sombrero de palma que, cuando llovía, forraba con una tela encerada. Cuando no iba descalzo usaba unos alpargates que él mismo confeccionaba, con pleita trenzada de fibra de pita y suelas de goma.

Patas Secas era cabrero por necesidad y tradición familiar. Pasaba veinticuatro horas de cada día junto a sus animales, lo que había llevado a pensar a algunas mentes malignas que sus relaciones con las cabras habían provocado los celos de cabrones y cegajos; pero eso sólo era una maldad. Permanecía soltero porque, según decía, “una sola mujer es más trabajosa que ciento y una cabras».

Como buen observador de la naturaleza sabía que el agua hay que recogerla cuando llueve. Este principio lo aplicaba en todas sus acciones, de modo que cuando llegaba la primavera y sus cabras parían, se reponía de las penalidades del largo invierno embaulando grandes cantidades de calostros y enormes dornillos de leche con mendrugos de pan migado. Resumía esta filosofía cazurra en un refranillo que, aseguraba, era producto de su caletre: «Si una vieja te lo da, cógelo; menos es ná». Al tiempo que lo pronunciaba, guiñaba un ojo con gesto rijoso.

Los desengaños que había sufrido en su vida le hacían ser muy cauteloso en sus expresiones, sobre todo en presencia de alguna autoridad: alcalde, párroco, guardia civil… Si malparía una de sus cabras, blasfemaba como un poseso; pero si sospechaba de alguna presencia poco fiable, exclamaba: «Gracias a San Isidoro y a la Virgen del Rosario se ahorró la cabra».

Entretenía sus horas labrando figurillas de madera o corcho con una navaja cabritera, su más preciado tesoro, con la que fabricaba también toda clase de pitos y flautas: con cañas, alcacel, adelfas y sabucos.

Presumía de trovero, y cuando se cansaba de la navaja intentaba machaconamente rimar trovas, que no dejaban de ser simples juegos de palabras que retenía en su memoria, ya que era iletrado:

«En la casa en que hay tres Juanes, ¿cómo se pueden llamar?: Juanillo, Juaniquitillo, Juanarro, Juanete y Juan».

Mediaban los años cuarenta. Habían regresado al pueblo los derrotados en la Guerra Civil, endurecidos en su paso por los campos de concentración. Era necesario reeducar a aquellas gentes, por lo que las autoridades eclesiásticas decidieron organizar unas misiones. Cierto día llegaron al lugar unos padres redentoristas, con sus negras sotanas fajadas y bonetes de cuatro picos, adornados con pompones colorados.

El pueblo en masa desfiló por la iglesia para escuchar las prédicas de los redentoristas, incluido Patas Secas, en cuya busca envió el alcalde al alguacil. Tras una semana de misión, todos debían confesar y cumplir con el precepto pascual. Cuando le llegó el turno, Patas Secas se acuclilló torpemente ante el confesionario.

Para comprobar sus conocimientos sobre los dogmas cristianos, el redentorista le interrogó:

– A ver, hijo mío, ¿cuántos dioses hay? – A lo que respondió Patas Secas muy convencido:

– ¡Tres! – El cura montó en cólera y su rostro adquirió el color de su pompón:

– ¡Animal! ¡Hereje! ¡Politeísta! ¡Hay un solo Dios y tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¡Eres un majagranzas!

Ante los improperios del redentorista, Patas Secas se rebeló:

– Si vamos a andar con acertijones, ¿cuántos dientes tiene un chivo?

Sin esperar la reacción del discípulo de san Alfonso María de Ligorio, Patas Secas huyó, nunca mejor dicho, como alma que lleva el diablo. Pasaron los días sin que diese señales de vida. Sus cabras, abandonadas, alarmaron a los vecinos quienes, durante un tiempo, lo buscaron por los Jaguarzales, la sima de las Grajas, el Coto, las Tejoneras, las Benamayas, los Charcones, la Triunfadora, la Mendocilla, la Carruca, las Menoras, la Garofa, Almogea, las Gambillas… Escogieron los perros con mejores vientos y vigilaron las evoluciones de cuervos y buitres. ¡¡Nada!!

Al cabo de unos años, un contrabandista de los de a caballo afirmó haberlo visto en lo más profundo de la espesura de los alcornocales de la Almoraima, donde vivía en un candelecho, acompañado por un gozque gruñón, pastoreando unas cabras jarropas y unos cochinos jabalunos.

Pedro Sierra de Cózar, 2005