Aquella Semana Santa

.

El Domingo de Ramos se celebraba la misa por la mañana, seguida de una corta procesión por la plaza, en la que los hombres portaban hojas de palmera, y las mujeres y niños ramitas de olivo, que la víspera habían cortado los mayordomos. Siguiendo al cura cantábamos en gregoriano:

Pueri hebraeorum

portantes ramos olivarum

obviaverunt Domino

clamantes et dicentes:

Hosanna in excelsis.

(Los niños de los hebreos,

portando ramos de olivos

salieron al encuentro del Señor

gritando y diciendo:

Alegría en las alturas).

.

.

Luego los ramos de olivo se quemaban, y su ceniza se guardaba para el siguiente miércoles de ídem, según explicaba el cura.

Antes del Jueves Santo se desalojaba (él de todos modos tenía que salir) a Padre Jesús de su habitáculo, porque delante había que instalar el Monumento. Este consistía en una escalinata piramidal de madera profusamente adornada por las mayordomas con candeleros y flores. En lo alto había una especie de urna donde se iban a guardar las hostias consagradas en la misa del jueves, pues el viernes no habría misa.

Entonces el sagrario del altar se quedaba abierto y vacío. Con el mismo sentido de orfandad cristiana, se procedía a apagar la enorme vela, el cirio pascual, que siempre ardía cerca del altar desde la pascua precedente. En la iglesia ya todas las imágenes estaban tapadas por una tela morada.

El Jueves Santo a la hora de la siesta, el cura conectaba el altavoz parroquial para lanzar al aire el Sermón de las Siete Palabras. Luego los monaguillos iban por las calles tocando las tabletas o matracas que sustituían a las enmudecidas campanas. “¡Primer (o segundo, o tercer) toque para la procesión de los mandaítos!” avisaban.

En la procesión de los mandaítos, que era doble, salía primero Padre Jesús acompañado por los hombres, tomaba la calle del Horno (hoy San Isidoro) y llegaba hasta la puerta del castillo, donde esperaban a la segunda procesión que subía por la calle Real, con San Juan y los niños y tras él la Virgen, el cura y las mujeres. Una vez en la Carrera, San Juan descubría a Padre Jesús a lo lejos, se acercaba y conversaba en silencio con él, y volvía al lado de la Virgen para contarle dónde había visto a su hijo. Entonces la Virgen se acercaba a Jesús y mantenía otra breve charla silenciosa.

Luego volvíamos todos juntos al templo a escuchar un primer oficio de tinieblas, donde un acto insólito era el lavatorio de pies efectuado por el cura.

El Viernes Santo teníamos, a eso del mediodía, la procesión del Cristo crucificado; y por la noche, después del segundo oficio de tinieblas, la del Silencio, con la Virgen sola, de luto y desamparada. Un año, siendo ya muchacho, estuve a punto de cantarle desde mi azotea una saeta que había aprendido de Menese, que decía:

Calle Real, que presencias

el paso de esa mujer

en su soleá y tristeza:

nunca soportó tu suelo

más ilustre realeza.

El miedo a hacer el ridículo me contuvo; menos mal, si no la gente aún se acordaría de mi gallinero, aunque ya poca queda. Miedo del que, por cierto, carecía un vecino nuestro que una vez se incorporó al final de la procesión de la Virgen Sola provisto de un enorme casete que largaba saetas sin descanso, una tras otra. Fue la procesión del silencio más ruidosa.

Ahora, al cabo de los años, también yo he perdido el miedo (como se ve en el pueri hebraeorum) y os canto la saeta de Menese en versión abreviada, por si queréis oírla y reíros un poco de mí, entre tanta tristeza, y antes de que Alzh me deje sin ella. Os juro que en aquel tiempo yo tenía más oído y cuerdas vocales que ahora, y entonaba más melismas, quejíos y florituras.

.

El Sábado de Gloria por la noche tenía lugar el oficio de la luz, dado que los anteriores habían sido de tinieblas.

La iglesia abarrotada y totalmente a oscuras. En el atrio, un monaguillo tenía algunas ascuas en un pequeño anafre, y de ahí el oficiante, previa bendición, sacaba el fuego para encender el cirio nuevo. El cura cantaba Lumen Christi y respondíamos también cantando Deo gracias, esto varias veces.

Era un acto impresionante y dramático, pues tras la invocación a la luz divina la llama del cirio servía para encender una primera vela, supongo que la del mayordomo mayor y, a partir de esta, se iba propagando a todas las de los fieles como la energía en una central atómica; no tan rápida pero igual de efectiva. La iglesia se poblaba de pequeñas luces de cera mientras el cura y los demás cantábamos en latín la letanía del santo rosario. Al llegar al Sancte Andrea y la respuesta Ora pro nobis, los críos sonreíamos mirando de reojo a Andrés, el único citado, al que no le hacía gracia la a final, tan femenina.

Pasada la medianoche la Vigilia Pascual llegaba el paroxismo. El cura, en su primera misa tras la pausa del viernes, cantaba por fin: ¡Gloria in excelsis Deo! A esta señal los mayordomos secundarios corrían a lanzar cohetes desde la plaza, y los monaguillos, dejando atrás las serias tabletas, repicaban las campanas risueñas. El viento viejo y triste de la muerte se diluía en la brisa de la nueva alegría. Los muchachos entonces pasaban a preparar el último acto divertido, que ya ocurre en …

… El Domingo de Resurreción. Si el tiempo acompañaba, como lo hizo las veces que recuerdo, este era un día esplendoroso, pero más luz que el sol irradiaban la Virgen vestida de blanco y su Hijo renacido, que mostraba un corazón sangrante, abierto a todos.

En la procesión de los Mandaítos.2, San Juan seguía en su papel de intermediario. Esta procesión tenía lugar alrededor de la plaza y era más ligera y rápida que la de los Mandaítos.1, sobre todo por la incorporeidad del resucitado, que pesaba mucho menos que Padre Jesús con la cruz a cuestas más todos los pecados del mundo, ya perdonados ahora. San Juan, que se asomaba a las bocacalles, encontraba por fin en una esquina al Señor, y con un trotecillo iba a informar a la Virgen, que se acercaba a su hijo con las mismas lágrimas del viernes; en este caso de alegría.

Entonces, dejando al sol fuera, entrábamos en la iglesia y, ya impacientes, al oir el Ite, misa est, íbamos a ver el linchamiento de Judas el traidor, que estaba colgado en una palmera o más bien un poste en el lado sur de la plaza.

El Judas era un muñeco de trapo relleno de paja que los muchachos habían preparado y colgado por la noche; ya he insinuado que, la víspera, ellos algo tramaban.

Al Judas se le remataba con disparos de escopeta hasta hacerle caer de su pedestal; entonces los críos lo cogíamos y voceando lo llevábamos por las calles, dejando un rastro de paja y trapos.

A alguien se le ocurrió una vez (y esto se repitió) ocultar en sus entrañas una botella llena de agua, y al primer disparo al vientre el Judas se meaba, como el cobarde que era a los ojos del público divertido.

En otra ocasión el cura de turno (creo que fue mi hermano Alejandro q.s.g.h.), inmediatamente después del Ite pidió ser el primero en abatir al traidor, y las escopetas prevenidas aguardaron a que, despojado de su vestimenta blanca y verde de esperanza, saliera el cura. Le prestaron un arma y él disparó y acertó… en la panza de Judas, donde aquel año estaban escondidos varios truenos gordos casi de dinamita. Judas por entero se disipó en el aire, cosa que a los inadvertidos del pelotón de escopetas no les hizo tanta gracia.

Otras veces al Judas no había quien lo derribara, estaba tan bien atado como el testamento de Franco avant la lettre, y hubo que recurrir a la Benemérita. El guardia primero Codes, supongo que el de más puntería, con su pistola Star reglamentaria, logró cercenar la soga de esparto que tenazmente lo sujetaba.

Casi todos los años el Judas solía mostrar un cartel donde reconocía sus pecados, y uno de los más celebrados fue (el cartel, no el pecado) que rezaba:

Este año me pillaron,

no me valieron mañas;

pero el que viene

buscadme en Alemania.

Era fruto de la inspiración de mi hermano Pepe Eugenio, lo sé porque para pintarlo me mandó a buscar unas acuarelas que tenía. Ya eran los años sesenta, cuando mucha gente, no solo Judas, quería salir del pueblo; necesitaban un renacimiento como el de la Pascua.

***

Incluso si habéis llegado hasta aquí, los jóvenes no os podéis hacer una idea cabal de lo que era y cómo era aquella Semana Santa. No se podía cantar y mucho menos saltar o bailar, estaba prohibido hablar a voces e incluso contar chistes o reírse de cualquier tontería. El Jueves Santo, Radio Nacional (casi la única que podíamos oír) solo emitía como distracción las sinfonías de Beethoven de la 1 a la 9, casi sin pausa.

Desde el jueves por la tarde y hasta el sábado por la noche, la iglesia permanecía abierta, para que los fieles fueran a rezar al Monumento, y también para expiar sus pecados y cumplir los mandamientos de la Iglesia: confesar los mortales al menos una vez al año, y comulgar por Pascua Florida. Era más práctico hacerlo todo de un tirón, porque si te confesabas por Navidad (=Pascua Nevada), y tenías que comulgar por Pascua Florida, que era esta, corrías el riesgo de cometer, durante el largo entreacto, algún pecadillo calificado injustamente de mortal. Así que la cola del confesonario era larga, como nunca se veía.

La tarde del viernes, sobre todo, venía gente de la sierra, y desde el mismo pueblo acudían labriegos y arrieros con el traje o chaqueta que guardaban desde su boda. Mis ojos infantiles quedaban impresionados al reconocerlos vestidos de bonito, cuando siempre los veía con sus pantalones de pana, sus calzonas, su faja, su boína y su chaleco o pelliza, según el tiempo que hiciera.

Los viernes de Cuaresma todo el mundo debía guardar la abstinencia, o sea, no comer carne. Los mayores además tenían que ayunar, esto es, tomar durante el día y como mucho «una frugal colación», la justa para mantener en forma el aparato digestivo.

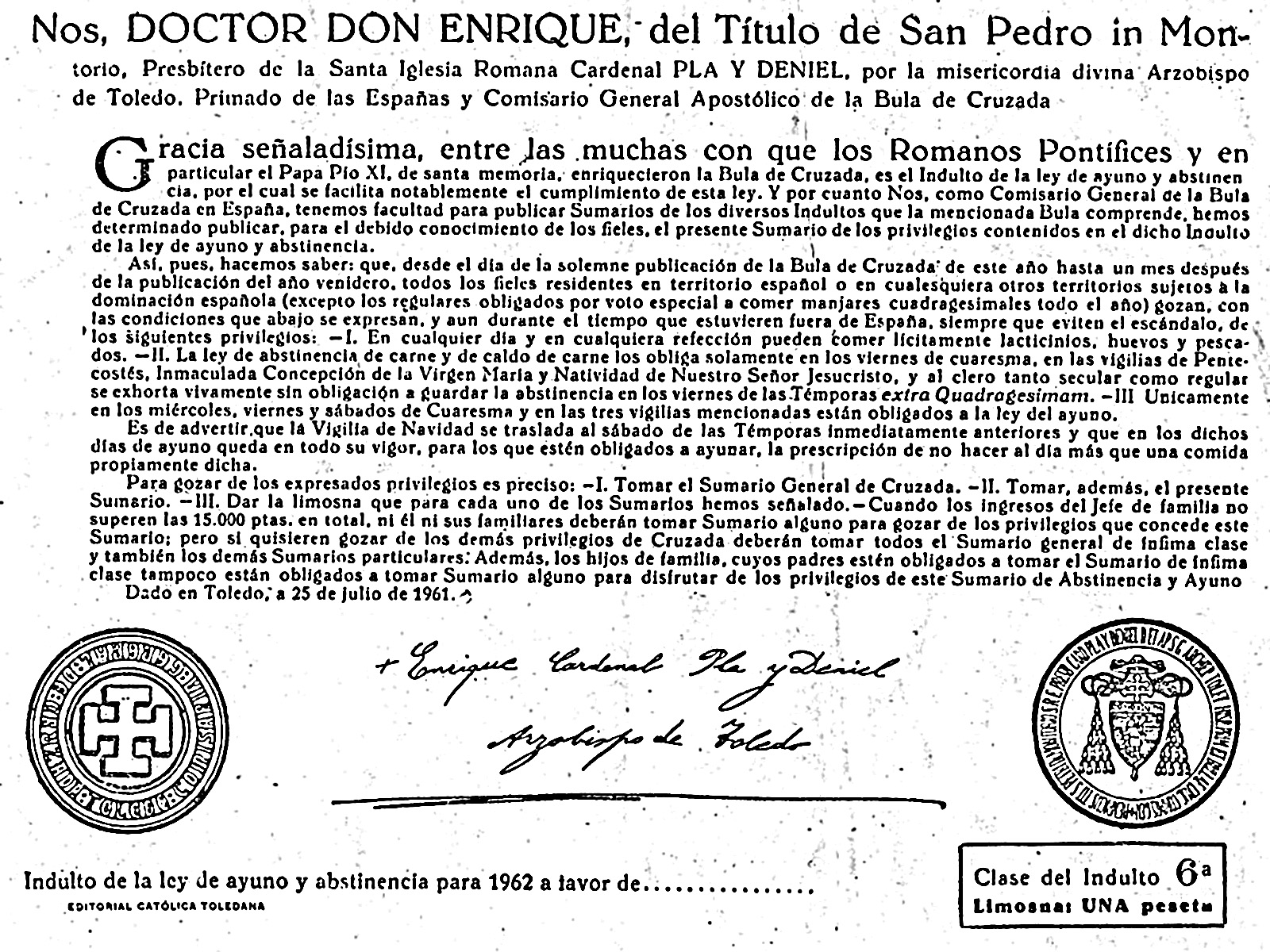

Sin embargo (o con embargo, según se mire) había un modo de esquivar el ayuno obligatorio, y consistía en apoquinar una Bula. Este era un documento firmado por el Arzobispo de Toledo y Primado de las Españas Don Enrique Pla y Deniel (Dom Enric Pla i Deniel, ara diríam). En los años sesenta el precio, que no el valor, del documento oscilaba entre 1 y 100 pesetas, según la clase o categoría de la «limosna». Por fortuna, quedaban exentas del pago las familias que no ganasen al año más de 15.000 pesetas; en el pueblo eran mayoría, pues no comían carne casi nunca, y casi siempre ayunaban. No les hacía falta una Bula para conseguir la Gracia.

.

.

Yo mismo he cobrado bulas de a peseta, pues el cura don Isidro (q.s.g.h.) se las endosaba a mi madre para que las vendiera en la tienda. Nosotros no ganábamos nada, a no ser el papel de las muchas que sobraban tras la campaña, donde apuntábamos cuentas (en el inmaculado reverso) o liábamos pesetas de chasca. Menos mal que Dom Enric nunca se enteró de esto, porque podía haber dictat desde la Meseta: Benadalit ens roba!

Como he dicho, los días más señalados la iglesia estaba abierta; también las tabernas. Aunque no hay estadísticas, el Viernes Santo era el día del año en que los benalizos, no las benalizas, libaban más sangre inconsagrada de Cristo. Las tapas de asadura o salchichón estaban prohibidas, pero podía haber tortillitas de bacalao o, no sé si con más suerte, boquerones tan fritos como rígidos.

El mozo que no se atrevió a cantar una saeta por el qué dirán no tuvo inconveniente en quebrantar el mandamiento de «¡Nada de carne, hermanos!» un Viernes Santo en Vistalegre. Harto de tortillitas, le pedí a Alonso una tapa de salchichón, y puso reparos pero le insistí, y sin duda recordó la máxima del comercio: «el cliente siempre tiene razón» y pensó también que quien cometía el pecado era yo. Sin embargo a mí nadie me dijo nada pero, luego me enteré, a él le recriminaron haber prestado ayuda a este pecador inveterado.

Todas las circunstancias que he relatado hacían de aquella Semana Santa el período del año más extraordinario.

¡Que tengáis buena Pascua, amigos!

Gerardo Sierra

Ha quedado perfectamente descrita la Semana Santa de antes. Coincido contigo en mis recuerdos sobre todos los aspectos que detallas excepto en el uso del latín, la venta de bulas, el color del manto de la Virgen el domingo de Resurrección (lo recuerdo rojo bordado en oro) y el relleno líquido de Judas. Mis recuerdos son de años posteriores.

Añadiría que la mayoría de la población que no comía carne casi nunca se sentía obligada a acudir a todos los actos religiosos para no ser señalados como personas poco recomendables.

Por suerte, en la actualidad, quienes acuden lo hacen libremente.

Alz te queda lejos. Has hecho un escrito muy interesante.

Otro recuerdo que tengo y no he puesto antes es que en mi niñez, el sacerdote organizaba la adoración del monumento publicando por el altavoz parroquial un horario de asistencia a la iglesia para los residentes de las diferentes calles del pueblo. Ni que decir tiene que la mayoría de la población asistía en el horario que se le había asignado.

Te quedó la espinita de no haber cantado la saeta y te la has quitado cantándola muy

Enhorabuena

Gracias, Luci. En cuanto al manto de la Virgen tu memoria es sin duda más nítida que la mía.

Eres un crack. Cronista perfecto y aficionado cantaor, pero que es historia para generaciones venideras que quieran saber las costumbres y vivencias de Benadalid. Mi mas enhorabuena y animarte a que sigas con mas crónicas que nos hagan conocer esos pueblos de la serrania de Ronda y valle del Genal.