Las chicharras – II

.

¡Ah!, bicho embrujado, martirio de mi casa, que tan apacible quisiera. Dicen que los atenienses te criaban en jaulas para gozar cómodamente tu canto.

Una, durante la somnolencia de la digestión, pase; pero cientos, zumbando a la vez y moliendo el oído cuando la atención se recoge, es un verdadero suplicio (…)

Pon sordina a tus címbalos y modera tus arpegios en favor de tu historiador.

Así se dirige Fabre al insecto cuyo honor, herido por la fábula de Esopo, trata de rehabilitar; pero su canto coral no le deja concentrarse. Más adelante comenta:

La antigüedad clásica tenía en alto aprecio a la cigarra. Anacreonte le consagra una oda en la que la alaba exageradamente. “Eres casi semejante a los dioses”, le dice. Las razones que da de tal apoteosis no son de las mejores. Consisten en estos tres privilegios: gegenes, apathes, anaimosarke (nacida de la tierra, insensible al dolor, carne desprovista de sangre).

El poema de Anacreonte fue recreado, entre otros poetas, por Quevedo y Goethe. He aquí la versión de este último, traducida por Cansinos-Asséns*:

.

¡Feliz tú, tan pequeña / que en la rama del árbol

como una reina bebes / siempre alegre cantando,

ebria de rocío solo / tu néctar cotidiano!

¡Tuyo en verdad es todo / cuanto ves en los campos,

cuanto las horas brindan / a lo largo del año;

entre gañanes vives, / que, en vez de hacerte daño,

te tratan como amiga, / te miran con agrado,

ya que de primavera / traes el grato mensaje!

¡También las Musas todas / su amor te dan, preciado,

y te ama el propio Febo, / que ellos te regalaron

esa tu voz de plata / que hace vibrar los prados,

e inmune a la vejez / también te proclamaron,

del poeta sabia amiga, / exenta de esta carga

de la carne y la sangre / que a los demás nos grava:

de la tierra hija exenta / de pesadumbre ingrata,

tan dichosa que casi / a los dioses te igualas!

.

Fabre viene a decir que “ni tanto ni tan calvo”, pero evidentemente la cantora de Anacreonte se aproxima más a la cigarra real que la mendiga de Esopo. Y explica el error del fabulista suponiendo que éste “repetía alguna leyenda procedente de la India, la venerable madre de las civilizaciones”. El cuento primitivo, “quizás tan viejo como el primer consejo de economía de un padre de familia”, no se refería a nuestra cigarra, sino a cualquier otro animal cuyas costumbres sirvieran para “mostrar a qué peligro conduce una vida falta de previsión”. Pero “transmitido con más o menos fidelidad de una memoria a otra, debió de verse alterado en sus detalles, como todas las leyendas, que el curso de las edades acomoda a las circunstancias de tiempo y lugar”.

El Homero de los insectos (Victor Hugo dixit) dedica casi cien páginas de sus Recuerdos entomológicos a la chicharra, así que no esperéis que aquí las resuma bien. Diré, para los menos informados sobre la biología de este insecto, que de los tres atributos que la aproximan a los dioses (según Fabre interpreta a Anacreonte) el único cierto es ge-genes: por la tierra (ge) engendrada (gen). Impasible no es, pues mea cuando la importunan, como un bebé. Sangre en la carne tiene, aunque no es roja ni circula con riesgo de multa por su velocidad.

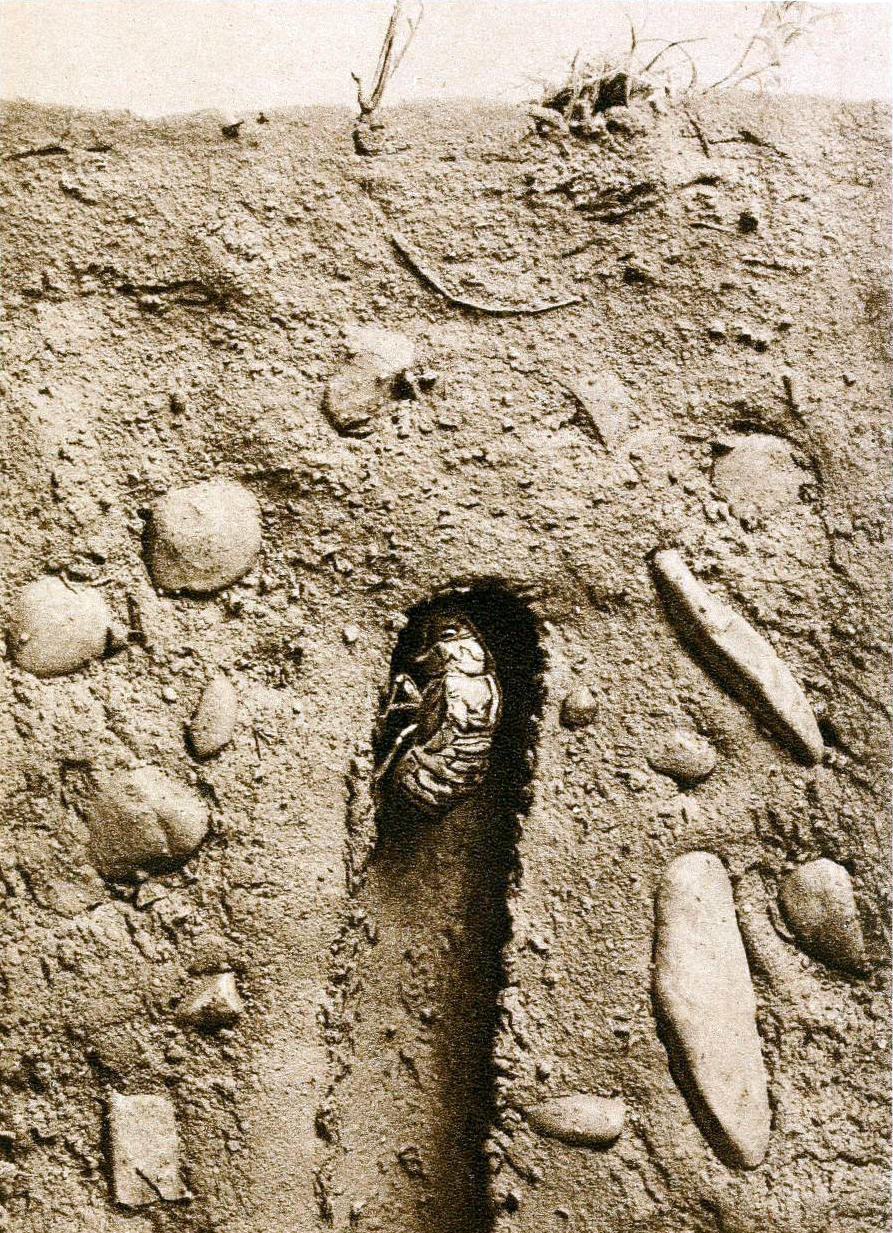

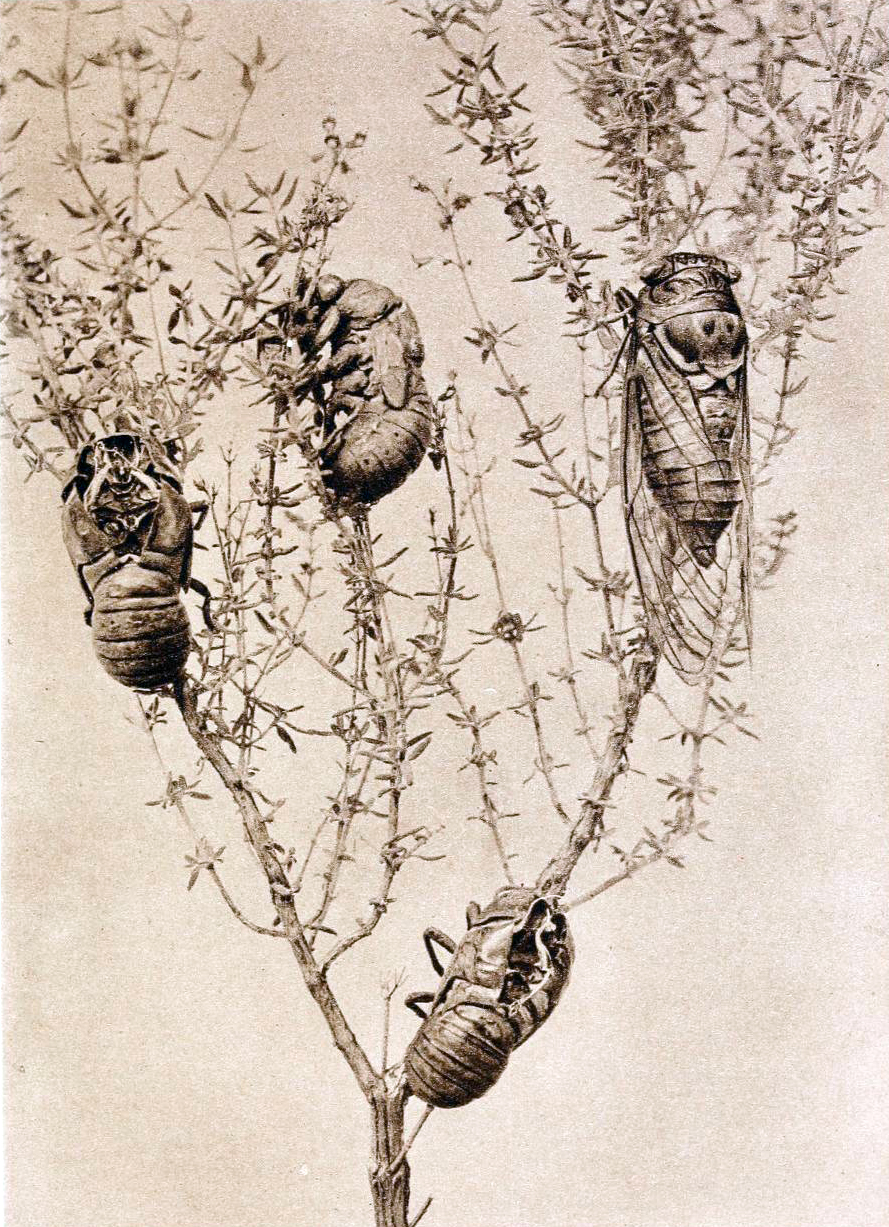

Hija de la tierra la chicharra sí es. Ya lo dijo el mismo Aristóteles, y casi todos habéis visto alguna vez el traje que ella una vez desechó, manchado de barro y colgado de la percha de una mata cualquiera, cuando emergió de la tierra a la luz.

Los machos de la chicharra cantan y cantan en el verano, dando por culo a los humanos no anacreónticos en la hora siesta, pero entre rap y rap hallan tiempo para copular con las hembras de su raza. Estas, que no cantan pero escuchan y asimilan, aceptan el soniquete y los gametos masculinos y los transforman en huevos, que luego pondrán en el interior de un tallo ya seco pero aún esponjoso, por ejemplo el de un gamón.

Cuando la lluvia otoñal reblandece la tierra reseca, los huevos, ya convertidos en larvas minúsculas, caen desde el tallo protector y se adentran en el suelo, donde viven y crecen chupando savia de las raíces. Al cabo de cuatro años, cuando sienten que llega la madurez, perforan un pozo hacia arriba, se asoman, trepan a una mata donde a cierta altura se despojan del traje de minero manchado de barro, extienden las alas que nunca han usado, echan un vistazo a la partitura y al plan de vuelo (que son simples) y se ponen a volar y cantar.

* J. W. Goethe: Obras literarias. Traducción de Rafael Cansinos Assens. Aguilar Editores, Madrid 1944