«La quema del vino»

.

Con ese enunciado tan críptico tituló don José Márquez, nuestro particular cronista de Benadalid, sus gacetillas sobre el grave problema que afectó a los vecinos del pueblo, allá por los años veinte del pasado siglo.

Para los lectores de esta página que desconozcan el significado del título, diré que hace referencia a una industria que en aquellos años florecía en el lugar, proporcionando el sustento a numerosas familias de jornaleros: la fabricación de aguardientes a partir del vino que se cosechaba en grandes cantidades.

Sin embargo para llegar a la raíz del problema es preciso recordar tiempos pasados. Remedando a las malagueñas pandas de verdiales, podemos decir que el valle del Genal fue siempre “partido de muchas viñas”. Durante los siglos de dominio árabe, en las empinadas laderas de las tierras de secano se cultivaban cientos y cientos de aranzadas de viñedos, en medio de los cuales crecían olivos, higueras, ciruelos y otros árboles frutales. Pero la ley de Mahoma prohibía beber vino, de modo que el fruto de la vid se consumía tal cual, o se secaba al sol en los alijares para obtener un dulce y energético manjar, con el cual se atenuaban los rigores del más frío de los inviernos: las “pasas”.

Tras el fin de la presencia de pobladores musulmanes, con el definitivo destierro de los moriscos en 1572, el valle se fue repoblando poco a poco con cristianos viejos, procedentes de otras tierras del Reino de Castilla. La mayoría de los primeros colonos que se aposentaron en Benadalid procedía de El Coronil y de Utrera, localidades cercanas a Sevilla.

Estos agricultores de secano potenciaron, si cabe, el cultivo de la vid; pero no pasaban las uvas, sino que las estrujaban en lagares y lagaretas para obtener vino. Por aquellos tiempos el consumo de vino presentaba una doble faceta: por un lado formaba parte de la dieta, siendo habitual que los jornaleros “mantenidos” recibiesen un cuartillo de vino como parte de su salario; y por otro el vino era elemento indispensable de todas las fiestas. Era y es el consumo lúdico del vino. Recuerdo que en estas fiestas, como la del día de los “quintos”, los mozos llenaban sus jarrillos de lata de una garrafa y cantaban a coro una letrilla que decía:

Vino que del cielo vino,

nacido de pura cepa.

Y siendo el vino divino,

bebamos mientras nos quepa.

.

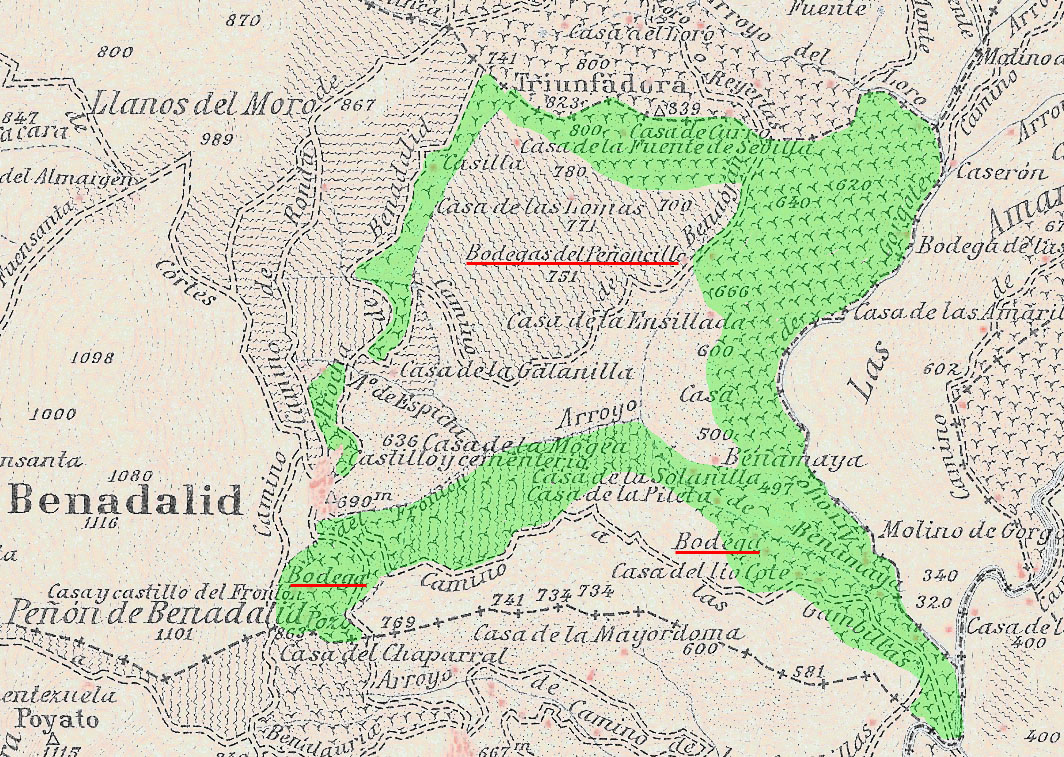

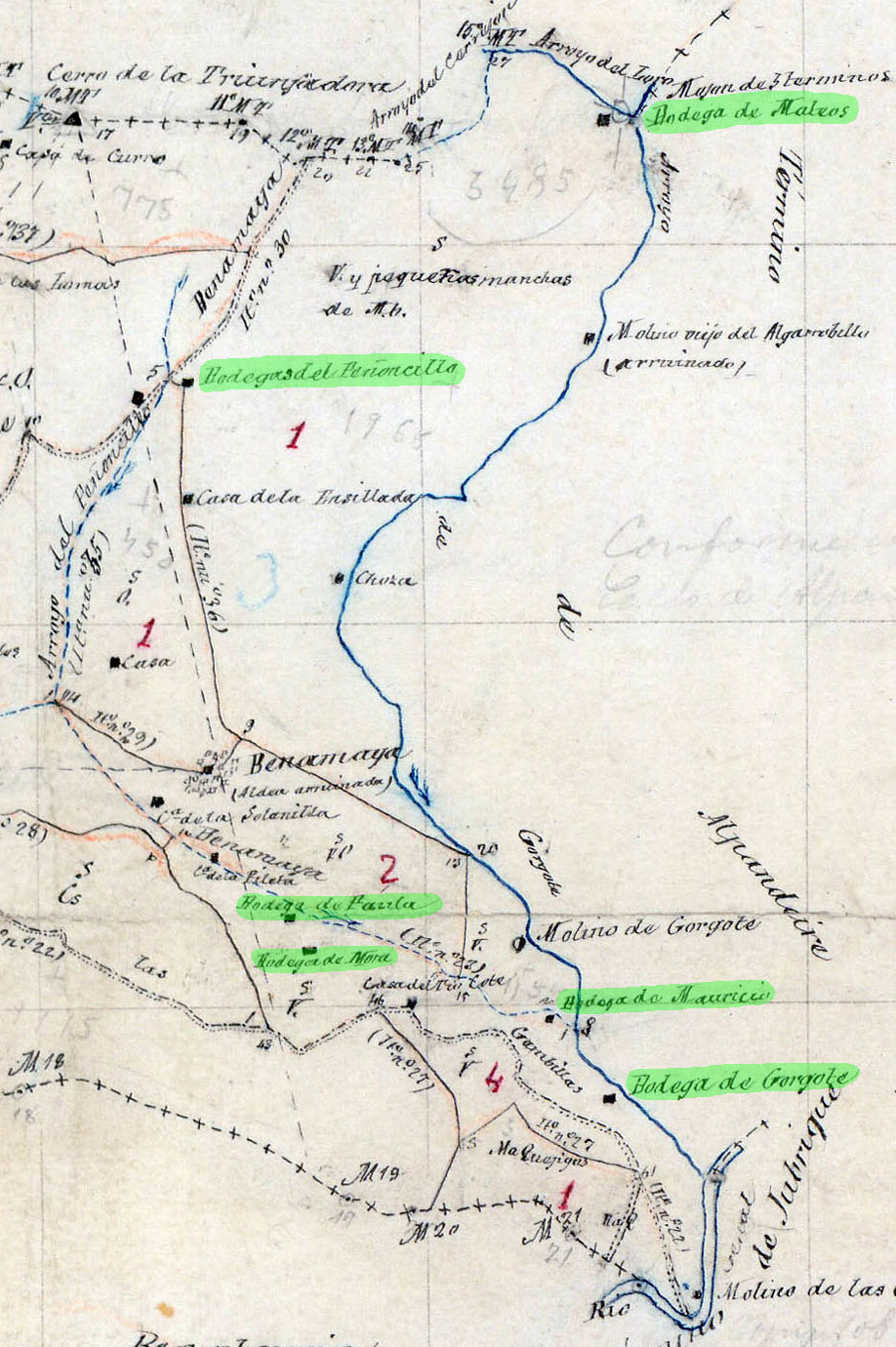

Año tras año las viñas fueron ganando terreno en el término de nuestro pueblo hasta prevalecer sobre todos los demás cultivos, en particular en las tierras que vierten sus aguas al río Genal. El pueblo estaba rodeado de viñas. Por el sur trepaban por la ladera de la loma del Frontón, en la cima de la cual aún se conservan los muros de una arruinada bodega, y se derramaban por la falda norte de la loma de Jemáez: Carruca, Ana Chagua, los Huertos, las Menoras, la Zubia, los Casarones…hasta la Huertezuela. Y por el lado opuesto se extendían por la Solana, las Zorreras, la Viña Grande, la Fuente Sevilla y los Manchones, cerrando así una especie de circo verde y ubérrimo. Todos estos viñedos, salpicados de lagares: La Carruca, la Padereta, las Lomas, el Peñoncillo, los Charcones y otros cuyo nombre he olvidado.

Como ejemplo de la importancia de las viñas, aportaré unos datos. En el año 1819, el Ayuntamiento de Benadalid elaboró una estadística, solicitada por la Corona por medio del Corregidor de Ronda, a efectos fiscales. En dicho documento –que analizaré algún día, Dios mediante- se declara lo que sigue: viñedos de 1ª calidad, 59 fanegas y 3 celemines; id. de 2ª, 230 fanegas; id. de 3ª, 140 fanegas; total, 429 fanegas y 3 celemines (aproximadamente 293 hectáreas), con un valor estimado de 337.689 reales. El producto de las viñas en el año anterior fue de 806 @ de fruto alzado, vendidas a 3 reales la @, 3.224 reales; y 6.468 @ de vino, valoradas a 20 reales la @, 139.360 reales; total de productos, 142.594 reales. Cifras ciertamente asombrosas, si tenemos en cuenta que Isidoro José de Sierra y Cote, escribano que elaboró tan detallado informe, recibía del Cabildo un salario anual de 1.100 reales de vellón.

Deduzco que ese año la cosecha fue excepcional, pues en el anterior sólo se declararon 3.000 @. Para envasar tal volumen de vino serían necesarias 130 cubas o botas de 50 @ de capacidad. Pero los cosecheros no envasaban el vino a la espera de alguien que viniese a comprarlo; en realidad, desde el momento en el que el mosto dejaba de “hervir”, el vino resultante se “quemaba” en los alambiques.

Si algún economista actual de buena letra analizase esta actividad, diría que los benalizos, sin tener conciencia de ello, aplicaban el principio del “valor añadido”. Es decir, no vendían la materia prima (el vino), sino que con ella fabricaban aguardiente, obteniendo con esta operación multiplicar sus beneficios.

La transformación del vino en aguardiente se realizaba mediante un proceso de destilación en los alambiques, llamados en árabe “alquitaras”. Dichos artefactos fueron desarrollados en la antigua Persia, donde fueron conocidos por el mismísimo Alejandro Magno. En principio se dedicaban a producir perfumes, hasta que un persa, llamado Al Razi, obtuvo el espíritu del vino, que los árabes llamaron “al kuhul”, en español alcohol. La técnica se difundió por el Mediterráneo, y en Europa fue divulgada por obra de Arnau de Vilanova, un valenciano que fue profesor en Montpellier.

Ya hemos llegado a la materia prima: el alcohol vínico. Pero beber dicho líquido, tal cual, no era agradable al paladar, por lo que pronto se le añadieron diversas sustancias para darle sabor y color. En nuestro caso se utilizaron las semillas de una planta medicinal que crecía bien en la zona, conocida vulgarmente como matalahúga o anís verde (el creador de este espacio de divulgación, mi sabio hermano Gerardo, usaría el nombre científico: Pimpinella anisum). Dichas semillas se añadían al alcohol vínico en la segunda fase de la destilación para obtener un licor que los “quintos” consideraban del mismo origen divino que el vino: el aguardiente anisado, o simplemente anís.

La destilación del vino para obtener su espíritu por medio del fuego era conocida en nuestro pueblo como la “quema del vino”. En mis años mozos ejercí de “maestro” en el alambique familiar; y mis amigos Tomás y Paco Vázquez me preguntaban con frecuencia que cuándo iba a “quemar”, pues los acostumbré a recompensar con unos tragos de anís su compañía en las largas horas frente al fuego.

La fabricación de anís en Benadalid adquirió pronto el rango de industria. En las Respuestas Generales al Catastro de Ensenada (1752) se declararon 6 alambiques en funcionamiento, que con seguridad debieron de ser más, ya que la declaración tenía efectos fiscales. Además existirían numerosas alambiquetas portátiles, que se instalaban en los lagares repartidos por el valle y quemaban el vino in situ, obteniendo “cochuras”, que se destilaban finalmente en el pueblo. Sin embargo en la estadística de 1819 sólo quedaban 3 alambiques para quemar la excelente cosecha del año anterior. Esta disminución se explica porque en 1810, los pérfidos soldados de Napoleón habían destruido todos los existentes.

Para no extenderme demasiado en los antecedentes, avanzaré unas décadas. En el año 1878 los viñedos del pueblo fueron atacados por la filoxera. El “gusano”, como lo llamaban los vecinos, arruinó los viñedos y, en consecuencia, la industria del aguardiente. Los efectos sobre la economía de los vecinos fueron devastadores; no sólo perdieron las viñas sus propietarios, sino que los jornaleros se quedaron sin trabajo. A los últimos no les quedó otra salida que la emigración. Entre 1887 y 1900 la población se redujo un 30%, de 1.130 a 780 habitantes. Unos benalizos marcharon de nuevo a las Indias (Cuba, Puerto Rico, Argentina), y los más al Campo de Gibraltar. Algunos edificios que albergaban alambiques y bodegas se convirtieron en cuadras y pocilgas; otros se arruinaron definitivamente.

Sin embargo, la tradición de la cultura de las viñas no se perdió. El método adoptado para luchar contra aquella terrible peste fue replantar las viñas usando vástagos de origen americano, resistentes al insecto, para injertarlos luego con planta europea. Fue un proceso largo y costoso, pero al cabo de los años las viñas florecieron de nuevo en nuestro pueblo y con ellas los alambiques.

En 1912 visitó Benadalid Alexander Steward, un misionero inglés, líder espiritual de los protestantes evangélicos desperdigados por la comarca. Llegó en los días de la vendimia y quedó admirado del trajín de decenas de burros, cargados con aportaderas repletas de uva, camino de los lagares. Del testimonio de Steward puede deducirse que en la fecha de su visita las vides poblaban de nuevo los campos del pueblo y los alambiques seguían quemando vino para obtener aguardientes. Sin embargo esta actividad provocó la crítica del misionero, quien afirmaba que el anís dañaba el cerebro y arruinaba a los hombres dejándolos sin moral.

[Nota: para una versión literaria del tema de las viñas, léase “La torre caída”]

La producción de vino continuó “in crescendo” durante los siguientes años. Conservo el recuerdo de un testimonio familiar: en 1921 mi abuelo Alejandro de Sierra le escribía a su hijo José, soldado en Melilla, contándole que la cosecha de la vendimia había sido tal, que tras llenar a rebosar todas las botas y toneles se había visto obligado a dejar lleno de mosto el pilón del lagar. En cuanto el mosto fermentó comenzó a quemar el vino en el alambique, encendido día y noche, de la mano del maestro Alonso Vázquez, “Merino”, auxiliado por un mozo que prometía, José Vera, “José el Quemao” –cito sus nombres para que los recuerden sus descendientes-.

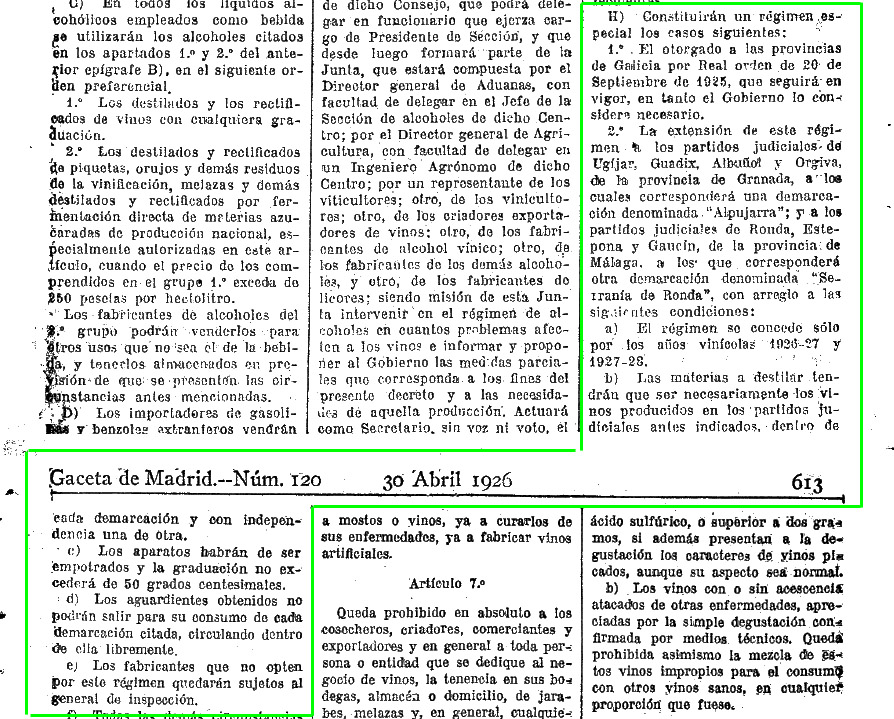

Sin embargo, esta época de vacas gordas llegó a su final en 1926. Dictaba lo que se había de hacer en España el general Miguel Primo de Rivera. En su Directorio figuraba, encargado de la cartera de Hacienda, José Calvo Sotelo. Con el objetivo de sanear las cuentas del Estado, decidió que la fabricación y el comercio de vinos y licores era una magnífica fuente de ingresos; pero antes era necesario ordenar un sector que carecía de control, en el que los productores trabajaban por libre, sin más obligaciones fiscales que los arbitrios municipales. El instrumento para lograr sus fines fue la Ley de Alcoholes de 29 de abril de 1926.

En resumen, la Ley prohibía la destilación no reglada de vinos para producir alcoholes. Los dueños de alambiques debían registrar su actividad y obtener el permiso reglamentario, bajo unas condiciones imposibles de cumplir para los pequeños vinicultores, que eran los más en Benadalid. En compensación, el artículo 4º de la citada Ley estableció un régimen especial de fabricación de aguardientes en la demarcación “Serranía de Ronda” (partidos judiciales de Ronda, Gaucín y Estepona). Se les concedía una moratoria de 2 años a los fabricantes de dicha demarcación, con las condiciones de que los vinos a destilar serían los producidos en la misma y que los aguardientes obtenidos no podrían salir para su consumo de los límites de su partido. ¡No es necesario ser muy lince para calificar la compensación como una burla sangrienta!

Se acabó la época dorada del aguardiente de Benadalid, que ya no podría ser exportado libremente. En la estadística de 1819 se afirmaba que prácticamente el ciento por ciento del vino se destinaba a fabricar aguardiente anisado, que se vendía en Écija, Osuna, Morón, El Arahal, Algeciras y otros pueblos. Pero tras las disposiciones de la Ley de 1926, de todos los alambiques existentes en el pueblo sólo se registró el de Alejandro de Sierra, que sobrevivió destilando alcohol procedente de La Mancha hasta su cierre definitivo –aunque en ocasiones quemó de contrabando vino de su bodega, de lo cual, como el delito prescribió hace años, doy fe-.

***

Hemos llegado, al fin, al momento de la intervención de nuestro cronista, que aprovechó su condición de corresponsal de “La Unión Mercantil” de Málaga para defender los intereses de los viticultores. En sus memorias podemos leer:

El 12 de abril de 1926 dirigí un ruego en el citado diario a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que el Gobierno acceda a la petición formulada por los viticultores de este pueblo y los demás de la Serranía en la Asamblea celebrada en Ronda el 25 de marzo anterior, ante el señor Delegado Regio de Represión del Contrabando y Defraudación, en el sentido de que se autorice a los alambiques para seguir funcionando, en evitación de la ruina de tantos padres de familia.

Como era previsible, el ruego no fue atendido y llegó la anunciada ruina de los trabajadores. Ante los hechos consumados, nuestro personaje propuso una alternativa en otra de sus gacetillas:

La del 10 de marzo de 1927, inserta en el diario del mismo nombre, por cuya información se hace presente al Señor Presidente de la Diputación Provincial la angustiosa crisis de los trabajadores por la falta de ocupación en la cava de las viñas, cuyo cultivo ha dejado de interesar a los propietarios por la prohibición del funcionamiento de los alambiques, y se pide al organismo provincial la reanudación de los trabajos del camino vecinal de Ronda a Gaucín para dar colocación a los parados.

Todo fue como predicar en el desierto. La mayoría de las viñas fueron abandonadas, los alambiques se cerraron y sus calderas, cabezas y serpentines de cobre fueron vendidos a los chatarreros; la obra de la carretera entre Atajate y Gaucín no se reinició hasta pasados 15 años, y eso gracias a un proyecto militar en plena Segunda Guerra Mundial.

Los jornaleros se vieron privados del trabajo en las viñas y a muchos de ellos no les quedó otra salida que abandonar el pueblo en que nacieron. En 1930 Benadalid tenía la misma población que en 1900, a pesar del crecimiento vegetativo. En esa segunda diáspora emigraron a destinos más cercanos: el Campo de Gibraltar y, sobre todo, la zona del Protectorado Español en Marruecos, tierra regada generosamente con la sangre de algunos de ellos. Valga nuestro homenaje a aquellos héroes, recordando a Manuel Gutiérrez López, “Culito”, de quien sabemos que recibió en 1927 la Medalla de Sufrimientos por la Patria por la sangre derramada en campaña.

Pedro Sierra de Cózar