Benadalid, siglo XVIII

–

Historias mínimas

“Los pueblos pequeños tienen, salvo excepciones, una historia mínima”

Justificación:

Don Miguel de Unamuno acuñó el término intrahistoria para diferenciar la historia de la vida tradicional, que no merecía la atención de los medios de comunicación de la época (revistas y periódicos), de la Historia oficial, a menudo de carácter apologético. Desde entonces la intrahistoria es la pequeña historia, la historia de la vida cotidiana, cuyos protagonistas no son considerados dignos de ser sujetos de la Historia con mayúsculas. Nuestro gran poeta del siglo XX, don Antonio Machado, enriqueció el concepto afirmando que esta pequeña historia expresa el sentimiento por la tierra de las gentes humildes de los pueblos de España.

Tanto el filósofo como el poeta centraron sus reflexiones en la vida de los campesinos de la Meseta Castellana; pero por todos los lugares de la geografía española podemos encontrar cientos y cientos de casos en los que hombres y mujeres del pueblo, muy a su pesar, se ven arrastrados por acontecimientos en los que no han tenido arte ni parte. En nuestra Serranía, a poco que hurguemos en los documentos, podremos conocer infinidad de ejemplos de estas, a veces, mínimas historias.

Aparentemente el interés que suscitan estas historias pueblerinas no va más allá de los estrechos límites en los que tienen lugar; pero no os engañéis, los grandes historiadores como don Antonio Domínguez Ortiz, usan sistemáticamente la documentación que refleja la vida cotidiana de las pequeñas comunidades como fuente para justificar sus teorías.

En la siguiente historia he pretendido reflejar la vida de nuestro pueblo, Benadalid, una pequeña sociedad campesina, en la segunda mitad del siglo XVIII, poniendo el acento en dos aspectos caudales: las actividades económicas y la estructura social, por un lado, y el sentimiento religioso, las creencias, por otro.

En las notas finales del texto hallaréis las referencias de los documentos utilizados y los archivos en los que se conservan.

Pedro Sierra de Cózar

–

BENADALID EN EL S. XVIII: La ermita del Santo Cristo de la Puente

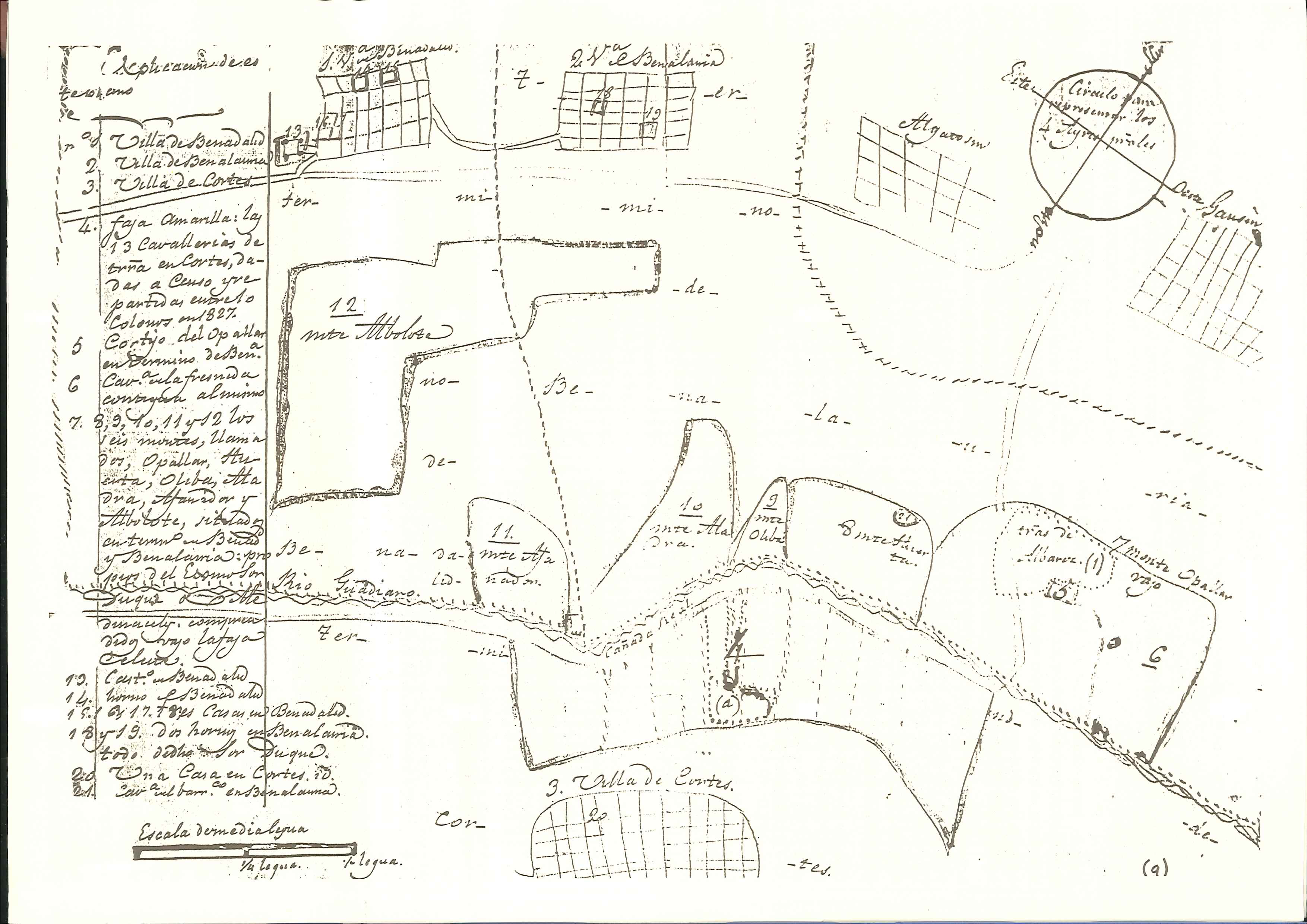

Mediado el s. XVIII Benadalid, al igual que los demás pueblos del valle del Genal, en su origen antiguas alquerías del Haraval en la etapa anterior a la conquista de Ronda por los Reyes Católicos en 1485, había completado ya la profunda transformación económica y social que se inició tras la rebelión de los moriscos en 1568.

Tras la conquista de la Serranía de Ronda por los ejércitos castellanos, los Reyes Católicos entregaron en señorío al Conde de Feria los términos de Benadalid y de Benalauría, en premio por su colaboración en la campaña que culminó con la rendición de la ciudad de Ronda (1).

A partir de la constitución del señorío (1494), Benadalid se convirtió en cabecera del mismo y los representantes del poder señorial, los alcaides corregidores, fijaron su residencia en el castillo nazarí que defendía la villa.

Sin embargo, la mayoría de la población estuvo integrada por mudéjares hasta la revuelta de 1499-1502 y, en adelante, hasta la rebelión de 1568-70, por moriscos. Los cristianos viejos que habitaron en el pueblo hasta la última fecha fueron una minoría que, en casi todos los casos, permanecía en él en función de su oficio: el alcaide, el cura, el posadero, el tabernero, el escribano, etc., con sus respectivas familias.

Después de la citada rebelión los moriscos fueron expulsados: unos emigraron a Marruecos, otros fueron deportados a distintos lugares del Reino de Castilla. Los pueblos quedaron vacíos y las tierras abandonadas. El remedio fue atraer a nuevos pobladores, a quienes se ofrecieron casas, tierras y algunas ventajas fiscales para que consintieran abandonar sus lugares de origen e iniciar una nueva vida en el valle (2).

La tarea que esperaba a los nuevos pobladores era ingente, teniendo en cuenta que la revuelta y su represión habían arruinado viviendas, industrias, cultivos y ganados. Además, los nuevos vecinos procedían, en su mayoría, de zonas de campiña del Valle del Guadalquivir (El Coronil, Utrera), en las que los cultivos y, en consecuencia, los métodos de trabajo, eran diferentes. Se explica, por tanto, que las labores de reconstrucción y adaptación consumieran los esfuerzos de los habitantes del pueblo durante décadas.

Benadalid, según las fuentes históricas de la época

Existen dos fuentes de gran valor estadístico para el estudio de la historia de la época en estas pequeñas localidades, especialmente si se tiene en cuenta la pérdida, a causa de sucesivas destrucciones, de los archivos locales (parroquial, del cabildo, escribanias).

Cronológicamente, la primera de estas fuentes es el Catastro de Ensenada, nombre con el que se conoce hoy al conjunto de la información obtenida en todo el territorio español, tras la investigación impulsada por el Marqués de la Ensenada, ministro ilustrado del rey Fernando VI, cuya finalidad fue averiguar la riqueza de todas las personas físicas y jurídicas del Reino.

–

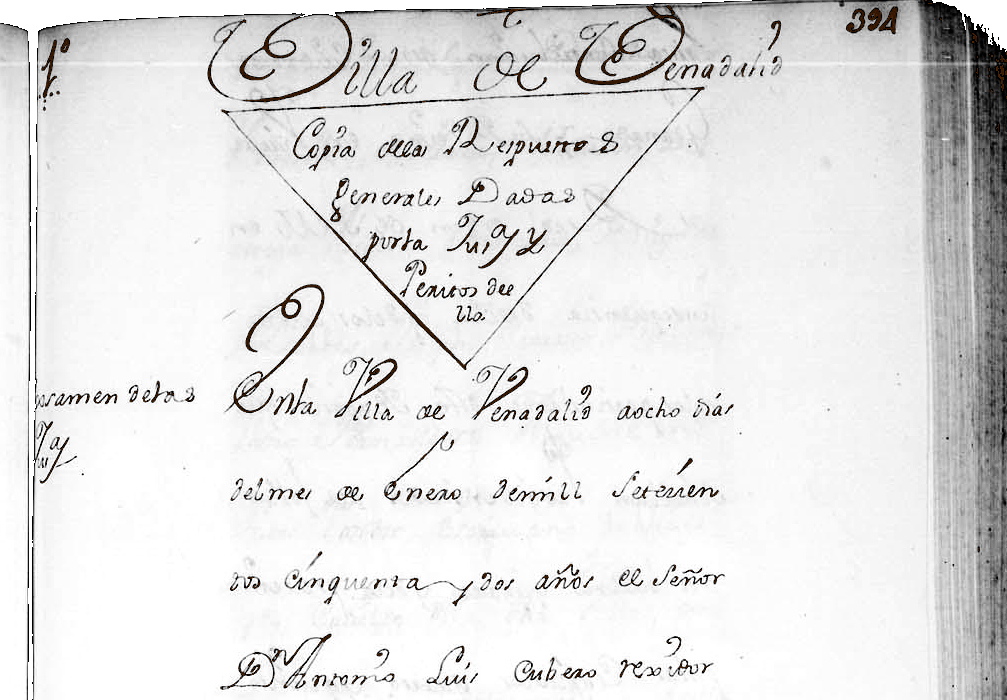

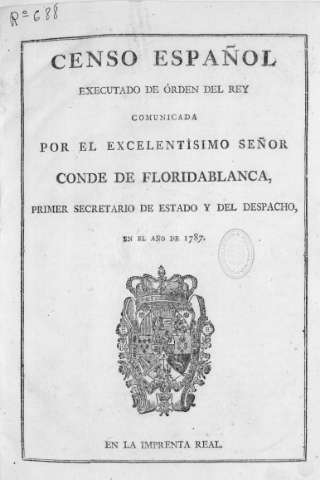

El día 8 de enero de 1752, la comisión encargada de la investigación inició sus trabajos en Benadalid (3). La presidía, en calidad de Juez Subdelegado, Don Antonio Luis Cubero, regidor de la villa de Motril, quien venía acompañado por un escribano, Juan Thomas de Castro.

Como primera medida, el Juez convocó en las Casas del Cabildo a las autoridades locales: los Alcaldes Ordinarios, Antonio de Sierra y Martín de Ortega; los Regidores, Diego de Robles y Josep Carrasco; el Alguacil, Pedro Fernandes; el escribano del Cabildo, Lucas Pastor de Sierra, y el Cura Don Francisco Blanco. Junto a los anteriores, también estuvo presente el apoderado del Duque de Medinaceli en el señorío, Joseph Martín Guadalupe.

Para las actuaciones de la comisión fueron convocados como peritos Alonso Ximenes Carrasco, Francisco Carrasco, Fernando Ximenes, Luis Ximenes, Domingo Alonso e Isidoro Bega.

Sin pérdida de tiempo se iniciaron las diligencias y, tanto autoridades como vecinos, fueron requeridos para que declarasen sus propiedades, tanto rústicas como urbanas, ganados, industrias, oficios y beneficios, rentas, contribuciones, etc. También se fijaron los salarios que debía percibir cada integrante de la comisión, a saber: 36 reales diarios al Juez; 24 reales para cada escribano; 10 reales al amanuense, y entre 4 y 5 reales para los peritos.

Como ocurrió en todo el reino, se ordenó una nueva investigación, dado que la Administración no estuvo de acuerdo con los datos obtenidos en la primera encuesta. De este modo, el 15 de junio de 1754, un nuevo Juez Visitador, Don Joseph Antonio Tamariz y Vargas, redactó un pliego de adiciones, con la colaboración de los Alcaldes, Christoval Moreno y Manuel Sevilla, el Regidor, Carlos de Viña y el Alguacil, Bartolomé García.

Corresponde a a la microfilmación realizada por el CECOMi sobre las Respuestas Generales depositadas en Simancas e individualizada por pueblos según el Catastro. (c) Archivos Estatales. AGS_CE_RG_L278_396

En resumen, lo más importante del contenido de las Respuestas Generales es lo que sigue:

Benadalid estaba sujeta al señorío del Duque de Medinaceli quien, además de las rentas de sus propiedades, percibía de los vecinos las tercias de todos los diezmos (por un importe de 2140 reales de vellón en el año 1752), la veintena de todas las posesiones que se venden y los derechos de penas de Cámara.

Las Respuestas no establecen con exactitud el número de vecinos que formaban la población de la villa, e incluso ofrecen datos contradictorios. Señalan que la mayoría de los vecinos estaba formada por jornaleros agrícolas, 103 varones, a los que se atribuía un jornal de 3 reales para 90 días de trabajo al año. Junto a ellos y en parecida situación existían 20 pegujaleros, dueños de pequeños predios.

Además, en lo que hoy se conoce como población activa figuran 1 zapatero, al que se atribuía una utilidad de 360 reales anuales; 1 herrador, con 360 reales; 1 herrero, con 900 reales, con 1 oficial (360 rea les) y 1 aprendiz (180 reales); 1 carnicero, con 300 reales y un número indeterminado de arrieros.

Completaban el cuadro 3 eclesiásticos, 2 sacristanes (4), el escribano y su amanuense, 1 maestro de primeras letras (con una asignación de 180 reales, “… por cuio corto ingreso no pudo subsistir y mudó de vezindario.”) y 40 pobres de solemnidad (solían ser ancianos, viudas y huérfanos).

De lo anterior se deduce que agricultura y ganadería constituían casi el exclusivo medio de vida de la población. No disponemos de datos sobre la producción agrícola, aunque conocemos los precios de algunos productos básicos: 1 fanega de trigo, 18 reales; 1 de cebada, 12; 1 arroba de vino, 4 reales, y 1 arroba de aceite, 15 reales. Lo que significa que un jornalero gastaría la mitad de su salario para comprar 1 pan y 1 litro de aceite.

Más detallados son los datos sobre la cabaña ganadera:

| Vacuno | Caballar | Mular | Asnal | Cerda | Lanar | Cabrío | Colmenas | |

| Nº cabezas | 65 | 2 | 40 | 56 | 45 | 182 | 155 | 44 |

| Producto / cabeza | 33 | 44 | 50 | 10 | 22 | 4 | 5 | 2 |

| Total (en reales) | 2145 | 88 | 2000 | 560 | 990 | 728 | 775 | 88 |

Como se deduce de las cifras, tampoco la ganadería destacaba como actividad especialmente valiosa. Afortunadamente, este ganado se encontraba muy repartido, ya que eran 82 los vecinos que poseían algunas cabezas.

Bastante poco se puede decir también de lo que entonces se conocía como industria: algunos molinos de harina, aceite y zumaque; 1 carnicería, 1 panadería, 1 zapatería y 1 herrería. Otras industrias antaño florecientes, como la cría de gusanos y elaboración de la seda, se habían convertido en actividades marginales. Por el contrario, hay que resaltar que ya se detecta el comienzo de una industria, la de fabricación de aguardientes a partir del vino, que alcanzaría su máximo desarrollo en Benadalid en el s. XIX. En las Respuestas Genarales figuran ya 6 alambiques, con una utilidad de 900 reales de vellón.

De los datos se concluye que la población de Benadalid vivía entre la pobreza y la miseria. Pese a esta manifiesta pobreza, agravada por los pagos de censos, arrendamientos y alquileres al señor y a la Iglesia, los vecinos soportaban una fuerte carga fiscal, cuyos capítulos eran:

– el diezmo, a la Catedral de Málaga, consistente en 1.000 reales de vellón, más 150 fanegas de trigo y 50 de cebada (otros 3.300 reales).

– el terciodiezmo, al duque de Medinaceli: 2.000 reales.

– las primicias, al párroco: 20 fanegas de trigo y 6 de cebada.

– el voto de Santiago, a la Catedral de Santiago de Compostela: 25 fanegas de trigo.

– el censo de población, a la Real Hacienda: 1.417 reales.

– contribuciones de paja y utensilios, a la Real Hacienda: 1.583 reales.

A lo que se añadian, con más frecuencia de lo deseable, las contribuciones extraordinarias que, con el más fútil motivo (guerras, bodas reales, alojamiento de soldados…), imponían los poderes establecidos.

El Concejo de Benadalid, integrado por regidores, alcaldes y alguaciles, y tutelado por el representante del poder señorial, poseía sus propias fuentes de financiación. Los ingresos procedían, básicamente, de los bienes de propios: rentas de tierras de labor, 809 reales.La dehesa boyal y otros montes y apeos (El Rosal, Las Canchas, Lopaiar, Hoya del Abad), cuyos beneficios compartía con el Cabildo de la vecina villa de Benalauría, rindieron 5.152 reales. Los censos sobre algunas viviendas, 90 reales.

Los ingresos citados, que ascendieron a 6.051 reales, no llegaron a cubrir los gastos realizados por el Concejo en el año 1751, que ascendieron a 7.031 reales. Los capítulos más destacables y curiosos fueron:

– aliño de fuentes, 200 reales

– aliño de caminos, 220 reales.

– aliño de la cárcel, carnecería y casas capitulares, 200 reales.

– conducción de presos, 1.500 reales.

– milicias, 450 reales.

– batidas de lobos, 200 reales.

– predicador cuaresmal, 300 reales.

– fiestas de Semana Santa, 120 reales.

– cera de la Candelaria, 200 reales.

– maestro de escuela, 180 reales.

– cobrador de bulas, 50 reales.

– escribano del Cabildo, 400 reales.

Resulta sorprendente el elevado presupuesto destinado a la conducción de presos, que estimamos debió de ser coyuntural. Y hacemos notar que, mediado el s. XVIII, el lobo aun señoreaba por los bosques de los valles del Genal y del Guadiaro.

–

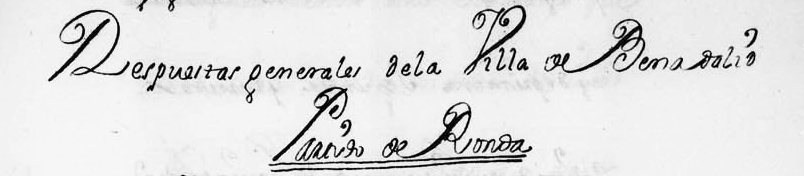

La segunda de las fuentes indicadas es el Censo de Floridablanca. Se trata del censo de población que, por iniciativa del Secretario de Estado del Rey Carlos III, don José Moñino, conde de Floridablanca, fue realizado en todos los Reinos de España. La Real Orden se publicó el 26 de julio de 1786 y, en la actualidad, se conoce como «Censo de Floridablanca de 1787». Los Intendentes Provinciales, encargados de la elaboración del censo, dieron instrucciones precisas a las autoridades locales para que, «.. acompañados del Cura, visiten todo el pueblo, formando listas del número de almas e individuos de cada casa, habitación o refugio… conforme a la edad de cada uno poco más o menos y con expresión del oficio que exerce, sin tomar por eso sus nombres..» (5).

El Censo ofrece básicamente datos demográficos y, por desgracia, escasa información sobre la estructura social. Benadalid dependía de la Intendencia de Granada, partido de Ronda, con categoría de villa, siendo de señorío secular. Su población estaba integrada por 917 habitantes, que se clasificaban por edad y sexo de la siguiente forma:

| Varones | Mujeres | Total | |

| menores de 7 años | 119 | 105 | 224 |

| de 7 a 16 años | 119 | 93 | 212 |

| de 16 a 25 años | 64 | 50 | 114 |

| de 25 a 40 años | 98 | 98 | 196 |

| de 40 a 50 años | 40 | 33 | 73 |

| mayores de 50 años | 47 | 51 | 98 |

| Total | 487 | 430 | 917 |

Y segun su estado civil:

| Solteros | 298 | 224 | 522 |

| Casados | 170 | 170 | 340 |

| Viudos | 19 | 36 | 55 |

Son notables las diferencias numéricas entre varones y mujeres menores de 25 años, tramos de edad en los que los primeros superan significativamente a las segundas.

Por lo que se refiere a la composición socioprofesional, los datos del Censo no son muy reveladores, ya que 858 de los 917 habitantes se inclu yen en el apartado de «menores y sin profesión especificada». Las restantes 59 personas se clasificaban de la forma siguiente:

5 personas bajo jurisdicción eclesiástica (1 cura, 1 teniente de cura, 1 sacristán, 1 acólito y 1 síndico de órdenes religiosas). 34 labradores, propietarios de tierras (no se especifica el número de jornaleros, aunque puede deducirse que eran gran mayoría), 2 fabricantes, 2 estudiantes y 1 escribano.

Además, en el apartado «otros», son incluidas 15 personas, cuyas profesiones eran muy variadas: 1 escribiente, 1 cirujano, 1 barbero, 1 boticario, 1 estanquero, 3 maestros, 1 matarife, 1 herrador, 1 herrero, 1 zapatero y 3 panaderos.

Los datos anteriores nos sugieren como conclusión que Benadalid, pese a su escasa población, disfrutaba de un notable nivel de lo que hoy conocemos como servicios: cirujano, boticario, escribano, etc. También sorprende la aparición de estudiantes y el elevado número de maestros, sobre todo si se tiene en cuenta que su situación económica no debió de mejorar con el paso del tiempo.

Las citadas fuentes estadísticas nos permiten conocer el lugar en el que se desarrollaron los hechos que narramos a continuación.

–

La ermita del Santo Cristo de la Puente

La fiebre de progreso que propagaron los ilustrados españoles del s. XVIII por toda la geografía del Reino alcanzó hasta los más recónditos rincones. Benadalid también resultó afectado por aquella epidemia, que se manifestaba, entre otros sintomas, por un impulso constructivo dirigido a mejorar lo que hoy llamaríamos infraestructuras: caminos, puentes, casas de cabildo, fuentes públicas, etc.

A lo largo del siglo se construyeron o mejoraron las dos fuentes del pueblo (la de «arriba» y la de «abajo»), las antiguas alcantarillas (los «caños) y un sencillo pero hermoso monumento, el «Calvario», labrado probablemente por una familia de canteros de origen portugués, los Fernandes, y rematado en 1776.

Algunos años más tarde, en 1783, el Cabildo de Benadalid estaba empeñado en la construcción de una puente, que permitiese el paso seco de los vecinos sobre los torrentes que separaban las últimas casas del pueblo de la fuente de «abajo».

Tras la celebración de las fiestas religiosas de la Navidad de 1782, se reanudaron los trabajos de construcción de la puente y en la mañana del 24 de enero de 1783 ocurrió, de repente, un hecho que muchos calificaron inmediatamente como milagroso. Pero mejor será dejar que nos lo cuente un testigo directo de lo ocurrido, el escribano «público y de Cabildo», don Juan Gabriel de Sierra Vázquez y Cordero, quien se dirigió al Deán y Cabildo de la Catedral de Málaga en los siguientes términos:

«El Consejo, Justicia y Reximiento de esta Villa de Benadalid a V.Y. con el respeto y veneración devida hasen presente que estando construyendo un Puente en esta Villa, en los arroyos que cruzan a la fuente pública de ella, en el día veinte y quatro del mes de Enero del corriente año, ocurrió la novedad que en los profundos simientos, por los mismos peones que los estavan hasiendo, se encontraron una Efigie de Jesucuristo Crusificado, de que se quedaron admirados los Peones, Maestros de la obra y otras muchas personas que en aquella sasón permitió Dios se hallaran en aquel sitio para que le dieran gracias de ver el prodigio de encontrarse dicha Efigie, después de aver profundisado algo más de cinco varas y lo más el hallarse incorrupto, sin embargo de ser de metal blanco, presumiéndonos con justa causa que dicha Efigie habrá permanesido en el nominado sitio desde el principio del siglo de Seiscientos, que fue quando de lo superior de la Sierra que domina a esta Villa desendió una gredera, llebándose siete casas principales del sitio en donde se encontró; todo lo qual se halla provado por documentos y justificación solemne, practicada a instancias de este Consejo, la que se halla archivada en el oficio de Cabildo de esta Villa.

En cuya atención movidos de ferbor, muchas personas con los señores de Justicia nuestros antesesores, se dedicaron a haser un nichito en el mismo sitio en donde se encontró la referida Efigie de Xpto. para colocarlo en él; y en efecto lo tubo haviendo presedido la santa vendición por el Prelado del Hospicio de Alcantaristas de la Villa de Cortes, experimentándose diariamente muchos milagros a imbocación del referido Ssmo. Xpto.; por lo que fervorisada esta Villa y su vecindario, movidos de selo christiano, solisitan darle el mayor culto, para lo que es útil construir una hermita para la colocasión de dicha Efigie, a que se obliga esta Villa y su besindario, a haser en el mismo sitio donde se encontro, siendo como lo es terreno proporcionado; mediante lo qual, A V.S.Y. suplicamos por nos y en representación del común de vesinos, se digne conseder facultad y lisencia para construir dicha Hermita en donde colocar dicho Santísimo Christo, y concluida que sea, dando facultad a el mismo tiempo para vendesirla, sea venerada y permanesca en lo subsesibo con el mayor culto y desencia, quien conserbe la importante vida de V.Y. muchos años en su Santa Gracia. No dudando nosotros conseguiremos la que pedimos por medio del Todo Poderoso.»

Benadalid, junio 29 de 1783.

A continuación, firman o signan el documento los Alcaldes, Francisco Benítez Conde y Pedro Fernández; los Regidores, Francisco Ximenes, Miguel de la Torre y Francisco Vázquez; los Diputados, Alonso de Ortega y Francisco Veneroso; el Alguacil Mayor, Juan Manuel García, y el Síndico Procurador General, Gaspar Sánchez. Autentifica el documento la firma y rúbrica del escribano, Juan de Sierra y Cordero. (6)

El documento transcrito es un memorial que el Cabildo de Benadalid acordó elevar a las autoridades eclasiásticas solicitando autorización para erigir la ermita bajo la advocación del Santo Cristo de la Puente.

El 4 de septiembre de 1783, el Cabildo dio respuesta en los siguientes términos:

«Visto el informe del Sr. Provisor sobre este Memorial, se acordó conceder permiso a los suplicantes para que construyesen la Hermita que solicitan y verificado hacer el correspondiente instrumento, obligándose a conservarla con desencia; y hecho todo acudan con testimonio del referido instrumento e informe del Cura de su Parroquia de quedar hecha y proporcionada para celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Missa. Para a la vista de todo dar la correspondiente lisencia se acordó en Cabildo de este día. Ldo. Fernandez, Secretario» (7)

Los vecinos de Benadalid, encabezados por sus autoridades, acometieron con entusiasmo la tarea de construcción de la ermita, cuya obra ya estaba concluida en agosto del año siguiente. En esta fecha, en cumplimiento del compromiso contraído con las autoridades eclesiásticas, el Cabildo de Benadalid dirigió otro escrito a las mismas (19 de agosto de 1784), que en resumen decía lo siguiente:

a) Se comunica la finalización de las obras de construcción de la ermita, al tiempo que se manifiesta el compromiso firme de sufragar los gastos de su mantenimiento «… a fin de que se mantenga la predicha hermita con la desencia devida…usando de las facultades que por real resolucion se nos tiene consedido,desde luego obligamos los vienes y rentas de dicho Consejo, a la seguridad de que desde oy en adelante y para siempre jamás estará peregne el culto de la dicha hermita y por consiguiente qualesquiera reparo o redificazión que se necesite se ha de costear del fondo de propios del dicho Consejo»

b) Se solicita «…licencia para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en la dicha hermita, tan deseado de los corazones piadosos».

Para esta fecha ya habían cambiado los titulares de los cargos del Cabildo,y los firmantes del es crito fueron Cristóbal Romero y Francisco Márquez Jurado, como Alcaldes Ordinarios; Alonso Vega e Isidoro Gutiérrez, Regidores; Cristóbal Vázquez, Alguacil Mayor, e Isidoro Carlos de Viñas, Síndico Procurador General. Dando fe de los acuerdos el escribano Juan de Sierra, el 20 de agosto de 1784.

La documentación conservada en el Archivo Catedralicio se completa con otros dos escritos del Cabildo de Benadalid, ambos fechados el 19 de agosto de 1784. Uno de ellos solicitando al cura, don Bartolomé Nieto, un informe que acredite que la ermita «…está echa y proporcionada para selebrar en ella el Santo sacrificio de la Misa.. .», con el fin de adjuntarlo al resto de la documentación que había de ser enviada a Málaga. El segundo está dirigido al señor Visitador eclesiástico, don Tomás de Pablo Palanco, a la sazón en Ronda, rogándole se sirva «…conseder la competente lisensia para selebrar en ella el Santo Sacrificio…»

Ante esta petición, el mencionado Visitador se declara incompetente, por lo que se dirige al Ilmo. Sr.Deán y Cabildo de la Catedral de Málaga, con fecha 21 de agosto de 1784, en los términos siguientes:

«Hallándome en el día con la pretensión que por medio del memorial adjunto me hace la Justicia y Regimiento de la villa de Benadalid para que les de lizencia para vendecir una Hermita que acaban de fabricar a su costa, con toda la decensia posible, y dudando yo que mis facultades se extiendan a tanto, no puedo menos que recurrir a la bondad de V.S.I. para que me haga la grasia de conseder esta suplica, y de dar la Comisión para que bendiga dicha Hermita a don Diego de Cueto, Cura de Benaoján, a quien le será menos molesto que a otro practicar esta diligensia, por razón de la maior cercanía de estos dos pueblos.» (8).

Hasta aquí llegan los testimonios documentados sobre la historia de la ermita del Santo Cristo de la Puente. Sobre lo ocurrido posteriormente sólo podemos aventurar hipótesis. Lo que parece más seguro es que la vida de la ermita fue efímera. Pocos años más tarde, en 1810, la ciudad de Ronda fue ocupada por los ejércitos napoleónicos, e inmediatamente se inició un largo periodo de conflictos con los invasores, contra los que los vecinos de los pueblos organizaron una dura lucha de guerrillas.

Los hechos más destacados del enfrentamiento se han conservado vivos en la memoria colectiva, e incluso a través de la toponimia: la «roza del Barón», el «puerto de la Horca». La represión de las tropas francesas fue muy dura y en Benadalid, como en otros muchos pueblos de la Serranía, los «gabachos» entraron a sangre y fuego.

El pueblo ha conservado en sus tradiciones el recuerdo de aquellos acontecimientos, pues, como dice el romance en las «Relaciones de Moros y Cristianos»,

«…consiguieron los franceses,

con sus voraces incendios,

la destrucción de la Villa,

la ruina de sus templos

y muerte de nuestros vasallos,

los más valientes del Reino…»

Nos atrevemos a conjeturar que la ermita fue uno de esos templos arruinados, del que apenas eran visibles años atrás algunos restos junto al arroyo de la Puente. Y la imagen de Cristo Crucificado que originó su construcción volvió a desaparecer. No obstante, no hay que perder la esperanza de que se encuentre oculto en algún lugar cercano, tan escondido como la puente en cuyos cimientos apareció, y cualquier día de estos reaparezca de nuevo milagrosamente. Aunque, en nuestros días, nos atrevemos a pensar que no encontraría tantos devotos.

–

NOTAS

(1) Sierra de Cózar, P. : «La introducción del régimen señorial en la Serranía de Ronda: el señorío Feria-Alcalá sobre Benadalid y Benalauría». JÁBEGA, n° 57. Diputación Provincial Málaga. 1987. Enlace: https://www.cedma.es/descarga.php?archivo=jabega57_15-23.pdf

(2) Muñoz Morales, C. : «La villa de Benadalid en tiempo de Felipe ll». Tesis de Licenciatura (inédita). Málaga. 1997.

(3) Archivo de la Real Chancillería de Granada: CAT. 130.

(4) El sacristán propietario era Isidoro Martín de Sierra, «lego seglar y al propio tiempo exerce de zirujano y barbero». Su hijo, Antonio de Sierra, era «theniente sacristán».

(5) «Censo de 1787. Floridablanca. Málaga» .I.N.E. Madrid. 1986.

(6) Archivo Catedral de Málaga. Leg. 609.1

(7) Nota manuscrita al margen del documento anterior. Los textos entrecomillados que siguen proceden de la misma fuente: Archivo Catedral de Málaga, leg. 609.1.

(8) D. Diego de Cueto y Oliva debía de conocer bien el pueblo, puesto que en 1773 era cura de la vecina villa de Benalauría, a la que describió detalladamente en un informe enviado al Deán de la Catedral de Málaga, D. Cristóbal Medina Conde.

–

Archivo Ducal de Medinaceli. Sevilla.

(Original de Pedro Sierra de Cózar, publicado en el Cuaderno de Historia de Benadalid, nº 1. Ayuntamiento de Benadalid, 2000)