Los ingresos del cura de Benadalid y Benalauría a mediados del siglo XVII

La historia de la comarca malagueña de la Serranía de Ronda nos es conocida, en variados aspectos, al menos desde los primeros tiempos de la dominación islámica en la península Ibérica. Ciertamente los historiadores árabes medievales facilitan información diversa acerca de Takurunna, que es como los andalusíes llamaban a la Serranía. Esto lo han reflejado las fuentes secundarias contemporáneas, y, así, sabemos que los pobladores de la comarca, en muy buena parte bereberes de la tribu Nafza (1), participaron en las revueltas que sacudieron al Estado omeya desde finales del siglo VIII hasta comienzos del X d.C. (2), o que la Serranía tuvo importancia estratégica en la defensa por medio de castillos para las sucesivas dinastías andalusíes (3); o que era uno de los enclaves principales en la producción de la seda (4).

De los convulsos períodos mudéjar y morisco así como de la subsiguiente repoblación, por otra parte, contamos con abundante información de primera mano: en primer lugar, documentos de archivo, como los libros de apeo y repartimiento (5), y las actas parroquiales de las localidades de la zona (6), y, en segundo, los relatos de historiadores contemporáneos de los hechos (7). Todo ello ha dado lugar, en las últimas décadas, a buen número de estudios que abordan aspectos concretos de la historia de la Serranía desde finales del siglo XV hasta comienzos del XVI (8), así como a varias obras de conjunto, entre las que cabe recordar el estudio sobre la comarca en tiempos de mudéjares, moriscos y nuevos repobladores cristianos, de M. Acién Almansa (9); el trabajo sobre los moriscos de Málaga, de Á. Galán Sánchez (10) y el que C. Muñoz Morales dedica a Benadalid durante el reinado de Felipe II (11). Es mi intención en estas páginas abordar el período histórico siguiente, el de los Austrias menores, desde dos vertientes: la historia económica y la historia de la Iglesia.

En el Archivo de la Catedral de Málaga se conservan varios documentos relativos al Beneficio, Curato y Sacristía de Benadalid y Benalauría, que contienen datos de interés para conocer la realidad económica del párroco de esas dos villas de la Serranía de Ronda a mediados del siglo XVII. Uno de tales documentos es el informe redactado a consecuencia de la inspección realizada en 1656 por el Visitador General del Obispado de Málaga y que actuaba como Juez Comisionado de los Jueces de la Santa Cruzada.

Pero, antes de seguir con los datos del documento en sí, considero provechoso, aunque sea de manera general, referirme al contexto del siglo en el que se produjo esta inspección, pues se trata de la centuria de las guerras continuas en el exterior y en el interior, de la expulsión de los moriscos, del declive político y militar, de la depresión económica, de la ruina de la Hacienda Real, de las grandes epidemias…, que llevaron a la España de los últimos Austrias a la pérdida de la hegemonía mundial alcanzada en el siglo anterior. Baste recordar cómo en el segundo tercio del siglo XVII las armas de la Corona fueron derrotadas en la práctica totalidad de los conflictos tanto internos como externos en que participaron. Cosa parecida le sucedió a la diplomacia. O el declive de la población, debido a las guerras y a las grandes epidemias, peste bubonica sobre todo, que, entre 1600 y 1650, hicieron perder a España un millón de habitantes aproximadamente. O el colapso de la industria en Castilla, junto con el hundimiento del comercio en América, que, entre 1600 y 1650, descendió en más de un 50%. Así, del despacho para Indias de 55 navíos con una carga de 19.800 toneladas entre 1600 y 1604, se pasó a 25 navíos con una carga de 8.500 toneladas entre 1640 y 1650; cifras semejantes se reprodujeron en las entradas de Indias (12).

O el gran obstáculo que suponían las aduanas para el desarrollo del comercio interior. Decía Diego Sarmiento de Acuña: «Parece convenientísimo quitar en España todas las aduanas de tierra firme, y lo que montan los derechos crecerlos en los puertos de mar […] porque una carga de sardina que parte de Galicia a Valladolid topa en medio de la tierra siete u ocho aduanas que la embarazan y detienen, haciéndole pagar diferentes tributos, y en las demás mercancías pasa otro tanto» (13).

En relación con la Iglesia, es menester señalar que también nos encontramos ante una página de la historia que ya pasó y que para muchos puede resultar ilustrativa. La jerarquía de la Iglesia, en el siglo que nos interesa, ejercía un poder y gozaba de una serie de privilegios que, si no la hacían odiosa a los ojos del pueblo, sí que la convertían en objeto de un cierto temor e incluso rechazo en algunos momentos.

A diferencia de la nobleza, que se basaba en la continuidad familiar, el clero procedía de todos los niveles sociales, y en muchos momentos estuvo junto al pueblo e incluso lo defendió: Juan de Ávila fue juzgado por haber amenazado a los ricos de Ecija con la condenación porque dejaban que los pobres comieran yerbas en tiempo de hambre. Y no era extraña la presencia de clérigos en motines contra las autoridades civiles.

El número de clérigos aumentó a lo largo del siglo XVII a pesar del descenso de la población nacional y a causa de la amplitud que se usaba a la hora de interpretar la pertenencia, pues técnicamente eran eclesiásticos desde un tonsurado, un ordenado de menores o aquellos que sólo recordaban su condición de clérigos al tiempo de percibir los beneficios anuales, hasta los párrocos y obispos preocupados y entregados a la actividad pastoral.

En relación con la captación de nuevos cérigos, habría que distinguir estamentos sociales y zonas geográficas de procedencia, pues, mientras que, para optar a altos cargos era prácticamente imprescindible como mínimo la hidalguía, por la influencia de los colegios mayores, parece que en el sur de la Península los párrocos, beneficiados y otros procedían casi todos del tercer estado. La limpieza de sangre, aunque no respondía a leyes civiles ni eclesiásticas, sino a reglamentos de corporaciones singulares, era muy tenida en cuenta a la hora de los nombramientos, de la colación de curatos, beneficios, capellanías…

Para ser ordenado, se exigía una renta mínima: 40 ó 50 ducados al año, menos que el jornal de un peón; de ahí que los curas tuvieran que buscar el complemento en los estipendios de misas, la asistencia a entierros…, e incluso como parásitos de gente adinerada. Por eso los curatos ricos estaban tan solicitados, mientras que los pobres quedaban vacantes casi siempre. Hay que señalar que un renglón importante de sus ingresos procedía de los diezmos de los productos de la agricultura y la ganadería.

Otro aspecto interesante es la cuestión de las jurisdicciones y los conflictos que surgían por la indeterminación de los respectivos límites. Así, resulta frecuente encontrarnos con la Iglesia metida en terrenos del poder temporal, y, al mismo tiempo, al Estado en terrenos de lo eclesiástico. Por ejemplo, la cuestión de la inmunidad local (el derecho de asilo de las iglesias) provocó más de una refriega; sin embargo, era bien vista por el pueblo, pues parece que suavizaba la desproporción de las leyes civiles, que podían multar y desterrar a un noble por un homicidio, y a un pobre, ahorcarlo o enviarlo a galeras por un simple hurto. Por otra parte, la Iglesia aplicaba penas temporales, como multas o cárcel, para castigar transgresiones que afectan a lo espiritual: blasfemias, absentismo en las misas de días festivos, bailes, espectáculos públicos…

La otra cara de la moneda era la intromisión del poder temporal en el campo eclesiástico. El rey se autocomprendía como delegado directo de Dios; de ahí que pudiera entrar en las clausuras sin permiso, y gozara de canonicatos honoríficos, pero, especialmente, del Patronato Real y las regalías; estas últimas provocaron conflictos frecuentes, sobre todo en lo tocante a los recursos de fuerza y a los aprovechamientos de las rentas edesiásticas. A la Iglesia, en virtud de su inmunidad, sólo se le podía hacer tributar a través de una autorización del Papa, y, aunque fueron habituales estas concesiones, en su aplicación surgieron roces y disputas que llegaron a adquirir gran aspereza en muchos momentos. Un ejemplo menor lo tenemos en el Cabildo de la Catedral de Málaga, donde se le retuvo la décima al rey hasta que cumpliera con el requisito de presentar un documento: «por ahora [19 de mayo de 1651] sólo se pagará a su Magestad las partidas que llevan [el millar con una señal] y el resto se retiene hasta que cumpla con la obligación de presentar un breve de S. Santidad» (14).

La Iglesia se quejó repetidas veces de la carga tan grande que lo temporal le hacía soportar, dejándola sin recursos suficientes para cumplir su misión. Sin embargo, el punto de vista «oficial» venía a ser que los eclesiásticos debían estar agradecidos al rey y, ajustándose a lo imprescindible, dar lo que restara para las necesidades públicas. Así, en un informe al rey se hablaba de «[…] la inmensa cantidad de plata labrada que adorna las iglesias. ¡Cuánta más utilidad no rendiría reducida a dinero para socorrer a los ejércitos»!

Una Iglesia, como vemos, empeñada en adquirir riquezas, luchando por espacios de poder o para conservarlos, pero también una Iglesia que dio grandes hombres: S. Ignacio, S. Francisco de Borja…, O que entregó la vida hasta la muerte de muchos de sus miembros en medio de pestes y calamidades, cuidando a enfermos y desposeídos.

LOS INGRESOS DEL LICENCIADO D. FRANCISCO DE MORALES BARROSO

Del Licenciado Morales consta que fue cura de Benadalid y Benalauría desde 1643 a 1656; aunque probablemente siguió siéndolo hasta su muerte en 1660, cuando la Capellanía que él fundó y disfrutó pasó a Lorenzo Esteban Carrasco y Barrionuevo, un ordenado de menores de la villa de Casares.

La Capellanía que fundó el Licenciado Morales, como muy tarde en 1643, tenía un capital estimado, en 1660, en la nada despreciable suma de 1.900 ducados, o, lo que es lo mismo, 712.500 maravedíes (mrs., en adelante), que superaba incluso el subsidio de Ronda y su Vicaría, que, en 1653, ascendió a 573.572 mrs., y que suponía aproximadamente un 15% del total de la Diócesis (16). Según su declaración, percibía al año 20 ducados, o sea, 220 reales (rs. en adelante) de renta de dicha Capellanía. Esto podría tener relación con la exigencia de rentas propias a la hora ser ordenado a la que hemos aludido antes.

Disfrutó asimismo de la renta de una Memoria que existía en el Beneficio desde 1623 (17) y que suponía, en 1656, la suma de 20 rs. (681 mrs.).

El Beneficio y Curato de las iglesias de Benadalid y Benalauria le suponían, de obvenciones, fiestas, memorias y entierros, 350 rs./año, y, de bautismos, velaciones y demás provechos, 180 rs./año, lo que monta un total de 530 rs./año. A lo que hay que añadir 36 fanegas de trigo y 14 de cebada, que, al precio -estable- declarado desde 1643 (306 mrs./fanegas de trigo y 153 mrs./fanegas de cebada), supondrían un total de 13.162 mrs. (380 rs.) más. Resultando un total de 39.409 mrs./año (1.156 rs.), cifra que se acerca a los 35.233 mrs. de media en lo declarado entre 1643 y 1650 (18). Pero justamente en la cuestión de las primicias de cereales (trigo y cebada) percibidas en especie se suscita algún que otro interrogante:

1º. El trigo y la cebada se valoraban en la comarca un 35% menos aproximadamente de los límites legales establecidos desde 1608 (19).

2º. Se sabe que con frecuencia los límites legales no eran respetados (20).

3º. Según E.J. Hamilton, los precios reales en Andalucía para el período 1643-50 dan una media de 1.022,2 mrs. por fanega de trigo, y de 599,9 mrs. por fanega de cebada (21), precios que P. Ponsot no hace descender entre 1651 y 1655 (22).

4º. ¿Estamos ante el caso de una declaración oficial, por un lado, y, por otro, unas rentas que, a causa del precio del mercado de trigo, en realidad se multiplicaban? Si así es, pasaríamos de los 1.156 rs./año a los 2.096 rs./año.

Fuera como fuera y ateniéndonos a las declaraciones oficiales, nos encontramos ante las cuentas de un cura que poseyó unos medios propios aceptables, dado que la Capellanía que fundó con 70 fanegas de tierra de «pan sembrar» (apta para cereales) y 4.500 pies de encinas y quejigos, valorada en 1.900 ducados, suponía el valor de 19 años de las rentas que declaraba. Y, si en los datos de un siglo después (23), se consideran 1.000 rs./año una renta pingüe, seguramente los 1.156 rs./año del Licenciado Morales también lo eran.

De la Sacristía poco cabe señalar. Sólo que, en el año de la declaración, se atribuían al sacristán 122 rs.de renta, con lo que no tendría para vivir. Así es que se le han de suponer otros trabajos o propiedades que le permitieran obtener el sustento mínimo. Parece que la Sacristía de estas iglesias se convirtió en «hereditaria», pues en 1656 era sacristán Lucas Martín de Sierra (24), y en 1752, Isidoro Martín de Sierra y su hijo Antonio de Sierra como teniente sacristán (25). Quizá en otra ocasión podamos seguir rastreando esta saga de sacristanes (26).

APÉNDICE DOCUMENTAL

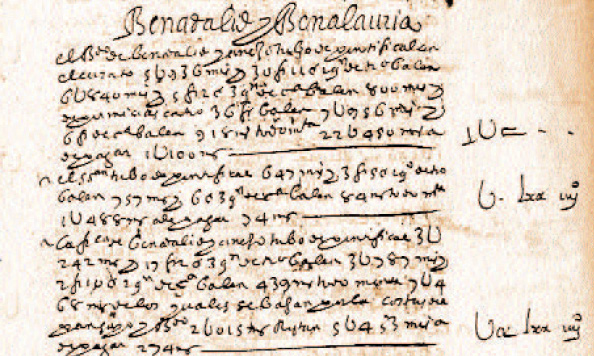

Documento 1 (resultado de la inspección realizada) (27)

[En la Villa de Benadalid, en seis días del mes de marzo de 1656 años, su Merced el Señor Licenciado Don Francisco de Alvarado, Canónigo de la Santa Iglesia de Málaga y Visitador General de este Obispado, otrosí Juez en virtud de comisión de los Jueces de la Santa Cruzada de la dicha ciudad, recibió juramento en forma de derecho del Licenciado don Francisco de Morales Barroso, Beneficiado de las Iglesias de esta Villa y la de Benalauría, y lo hizo y prometió de decir verdad. Y, preguntado qué rentas goza por razón de su Beneficio y Curato, dijo que tiene y le vale el dicho Beneficio en cada un año, de fiestas, memorias y entierros y toda obvención que percibe como tal Beneficiado, 350 reales; y, por el Curato, tiene de primicia en cada un año 36 fanegas de trigo y 14 de cebada; y, de bautismos, velaciones y demás provechos como tal cura, 180 reales. Y que esto es la verdad, so cargo de su juramento. Y lo firmo,

Don Francisco de Alvarado

El Licenciado don Francisco de Morales Barroso

Ante mí, José de Arjona

530 reales

En Benadalid, en seis días del mes de marzo de 1656 años, su Merced, dicho Señor Juez recibió juramento en forma de derecho, de Lucas Martín de Sierra, Sacristán de las Iglesias de estas Villas, y lo hizo y prometió de decir verdad. Y preguntado qué rentas tiene por razón de la dicha Sacristía, dijo que tiene en cada un año, de toda obvención, 122 reales de las dos Sacristías. Y esto es la verdad, so cargo de su juramento. Y lo firmo,

Don Francisco de Alvarado

Lucas Martín de Sierra

Ante mí, José de Arjona

122 reales

En Benadalid, en el dicho día seis de marzo de 1656 años, el dicho Señor Juez recibió juramento en forma de derecho del licenciado don Francisco de Morales Barroso, Presbítero, y lo hizo y prometió de decir verdad. Y preguntado, dijo que es Capellán de la que fundó él mismo, y por ella tiene de renta en cada un año 20 ducados en unas tierras, y que esto que ha dicho es la verdad, so cargo de su juramento. Y lo firmo,

Don Francisco de Alvarado

El Licenciado don Francisco de Morales Barroso

Ante mí, José de Arjona

220 reales

En Benadalid, en seis de marzo del dicho año, su Merced, el dicho Señor Juez recibió juramento en forma de derecho del Licenciado don Francisco de Morales y Barroso, y lo hizo y prometió de decir la verdad. Y, preguntado, dijo que tiene una Memoria que fundó Diego González, y por ella tiene de renta en cada un año 20 reales sobre una casa, y que esto es la verdad, so cargo de su juramento.

Y lo firmo, Don Francisco de Alvarado

El Licenciado don Francisco de Morales Barroso

Ante mí, José de Arjona

20 reales]

Documento 2 (fundación de capellanía) (28)

[A Lorenzo Estaban Carrasco y Barrionuevo, de menores órdenes, vecino de la Villa de Casares, en siete de mayo de 1660, se le hizo colación de la Capellanía que en la Iglesia de la Villa de Benadalid fundó el Licenciado Francisco de Morales y la dotó de una caballería de tierras de pan sembrar en que hay 70 fanegas de tierra, en el partido de El Beranil, término de la Villa de Benadalid, linde con la mojonera de Gaucín, y con tierras de Jerónimo de Mansera, y tierras de Fernando Jiménez, y otros linderos, que valen 700 ducados, y un apeado en que habrá 4.500 pies de árboles de encinas y quejigos, en el dicho sitio, debajo de los dos linderos, que valen 1.200 ducados. Con obligación de decir en cada un año seis misas rezadas, y es condición que las pueda decir el Capellán donde asistiere.]

NOTAS

(1) GUICHARD, PIERRE: Al-Andalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, traducción de Nico Ancochea, Barcelona: Seix Barral, 1976, pp. 375 y 381.

(2) LEVI-PROVENÇAL, E.: España musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 de J.C.), Madrid: Espasa-Calpe, 1950, pp. 94, 132, 198 y 238; ARIÉ, RACHEL: España musulmana (siglos VIII-XV), Barcelona: Labor, 1984, p. 23.

(3) Op. cit., pp. 37 y 119-20.

(4) Op. cit., p. 227 y 249.

(5) Así, el Libro y repartimiento de las haziendas que fueron de la Villa de Benadalid, de Partido de Ronda (1572), Archivo de la Real Chancillería de Granada, Cabina 5ª, Sección Apeos, Legajo a.1, pieza nº 29.

(6) Por ejemplo, el Libro Parroquial de Gaucín (Archivo Histórico Diocesano de Málaga, legajo 412, pieza nº 1), o el de Algatocin (Archivo Histórico Diocesano de Málaga, legajo 142, pieza nº 1).

(7) Veáse, entre otras, la obra de HURTADO DE MENDOZA: Guerra de Granada, edición de Bernardo Blanco González, Madrid: Castalia, 1970, especialmente, pp. 376-7.

(8) Una estimable recopilación crítica de parte de la abundante bibliografía al respecto la ofrece, para todo el antiguo Reino de Granada, Santaella, Rafael Gerardo: «La sociedad repobladora: el control y la distribución del espacio», en PEINADO SANTAELLA, RAFAEL G. (ed.): Historia del Reino de Granada I: De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502), Granada: Universidad-El Legado Andalusí, 2000, pp. 477-524.

(9) Ronda y su serranía en tiempo de los Reyes Católicos, Universidad de Málaga, 1979.

(10) Los moriscos de Málaga en la época de los Reyes Católicos, monográfico de Jábega 39 (tercer trimestre de 1982).

(11) Benadalid en tiempo de Felipe II, Universidad de Málaga, 1999.

(12) UBIETO, ANTONIO, JUAN REGLÁ, JOSÉ MARÍA JOVER Y CARLOS SECO: Introducción a la historia de España, Barcelona: Teide, 1965, p. 299.

(13) Op.cit., pp. 299 y 300.

(14) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 94, sin numerar.

(15) GARCIA VILLOSLADA, R.: Historia de la Iglesia en España. IV: La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid: BAC (Serie Maior), 1979, p. 110.

(16) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 87, nº 3.

(17) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 93, nº 2.

(18) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 94, sin numerar.

(19) DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO et alii: La crisis del siglo XVII: La población, la economía, la sociedad, Madrid: EspasaCalpe (Historia de España dirigida por Menéndez Pidal), 1989, p. 204.

(20) Op.cit., p. 206, sobre datos de HAMILTON, EARL J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona: Ariel, 1975.

(21) Op.cit.

(22) PONSOT, PIERRE: Atlas de historia económica de la Baja Andalucía, siglos XVI-XIX, Sevilla, 1986. Estos dos últimos trabajos, apud FELIU, GASPAR: «Precios andaluces y precios catalanes en la Edad Moderna», en Andalucía Moderna II (Actas del II Congreso de Historia de Andalucía), Córdoba: Junta de Andalucía-Cajasur, 1995, pp. 297; véanse pp. 304-5.

(23) MUÑOZ MORALES, CARLOS Y PILAR ORDONEZ VERGARA: Benadalid: aproximación a la historia y el patrimonio etnográfico del Valle del Genal, Diputación de Málaga, 1997, p. 66.

(24) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 87, nº 3, p. 67.

(25) SIERRA DE CÓZAR, PEDRO: «Benadalid en el siglo XVII: la ermita del Santo Cristo de la Puente», en Cuaderno de Historia (Ayuntamiento de Benadalid) 1 (2000), p. 8, en nota.

(26) Además de las ya citadas, he consultado, para la elaboración de estas líneas, otras fuentes secundarias: AGUADO BLEYE, PEDRO: Manual de historia de España. II: Reyes Católicos, Casa de Austria (1474-1700), Madrid: Espasa-Calpe, 1959; HAMILTON, EARL J.: Guerra y precios en España, 1651-1800, Madrid: Alianza, 1988; LLORCA, B, S.I., R. GARCIA VILLOSLADA, S.I., P. DE LETURIA, S.I. y F.J. MONTALBAN, S.I.: Historia de la Iglesia católica. IV: Edad Moderna (1648-1951), Madrid: BAC, 1953, y VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTIN: Historia universal. VIII: La crisis del humanismo y el declive de la hegemonia española, Pamplona: EUNSA, 1984.

(27) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 87, nº 4.

(28) Archivo de la Catedral de Málaga, legajo 87, nº 3, p. 76.

—–

Miguel Vega Martín*: Los ingresos del cura de Benadalid y Benalauría a mediados del siglo XVII

Revista Jábega nº 87, año 2001. (c) Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www. cedma.com) https://www.cedma.es/catalogo/jabega.php?numero=87

* Archivo Diocesano de Málaga; ex cura párroco de Benadalid